Titelabbildung: Schulmalkasten mit "Grundfarben" von 1908

Einzelfarben und Grundfarbenkästen

Die Farbe kam sehr spät und sehr zögerlich in die Schulen. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gab es Bestrebungen, im Zeichenunterricht nicht nur zeichnen zu lassen, sondern bestimmte Zeichnun-gen - vornehmlich Ornamente - auch farbig zu illustrieren nachdem sie sauber vorgezeichnet waren. Hier-zu verwendete man zunächst nur wenige vereinzelte Farben, was aber immerhin angesichts der damals nicht unüblichen Praxis, gezeichnete Flächen mit nur einer Farbe anzulegen, wofür häufig Kaffeeabsud Verwendung fand, schon ein Fortschritt war [vgl. 1, S. 61]. Die Farben waren verhältnismäßig teuer, weshalb nur wenige und diese zum Teil über Monate verteilt nur nach und nach erstanden wurden. Am weitesten verbreitet waren Pigmentstückchen in Knopfform gepresst, die deshalb auch als Knopffarben bezeichnet wurden (Abb. 1). Auf der Rückseite waren sie mit einem Stück Papier beklebt, das neben dem Hersteller auch die Pigmentbezeichnung enthielt.

Abb. 1: So genannte Knopffarben von Pelikan (Günther Wagner) wie sie im letzten Drittel des 19.Jahrhunderts bis hinein ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts von allen Herstellern üblich waren. Die Rückseiten waren beschriftet mit der Pigmentkennzeichnung. Oben: Chromoxyidgrün II feurig (Vorder- und Rückseite). Unten: Carmin III und Ultramarin II (Vorderseite)

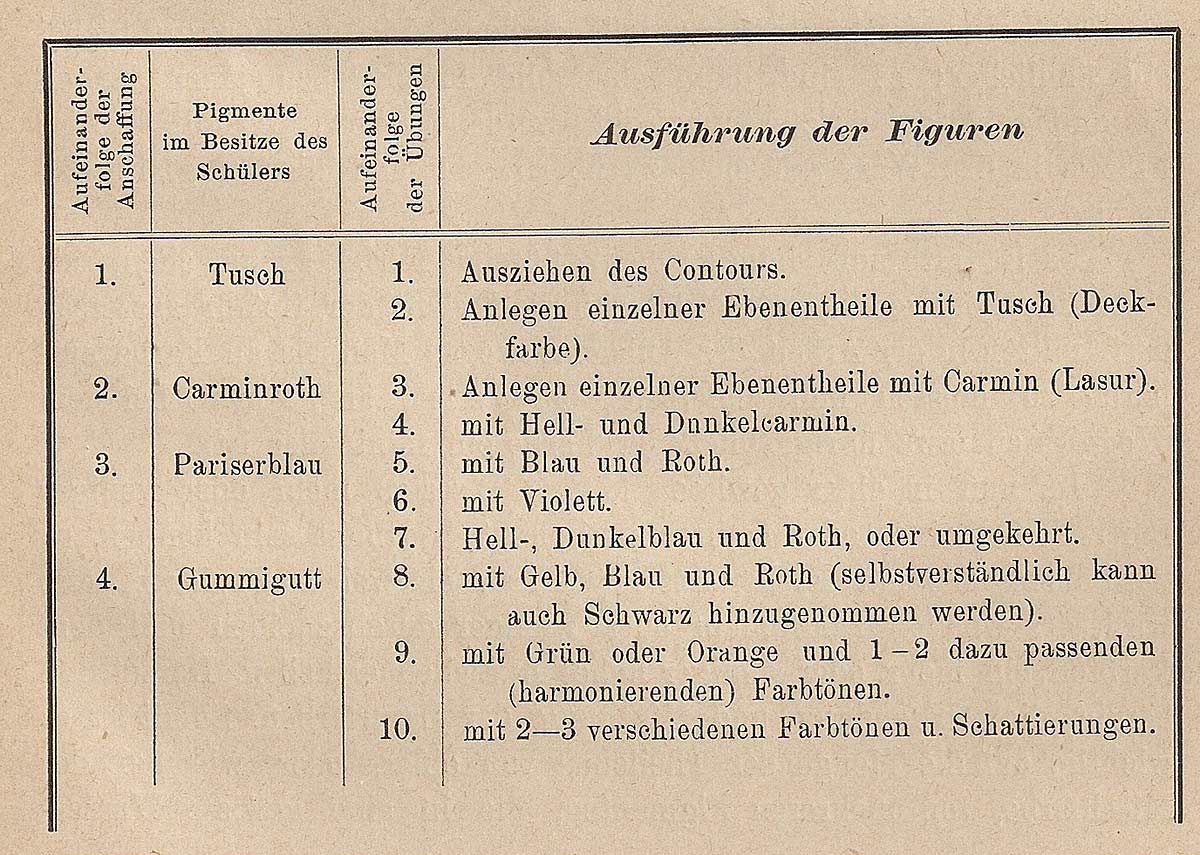

Abb. 2: Fellner und Steigels Tabelle von 1885, die exemplarisch angibt, in welcher Reihenfolge bestimmte Pigmente angeschafft werden sollen und wie sie dann im Unterricht eingesetzt werden, aus [1]

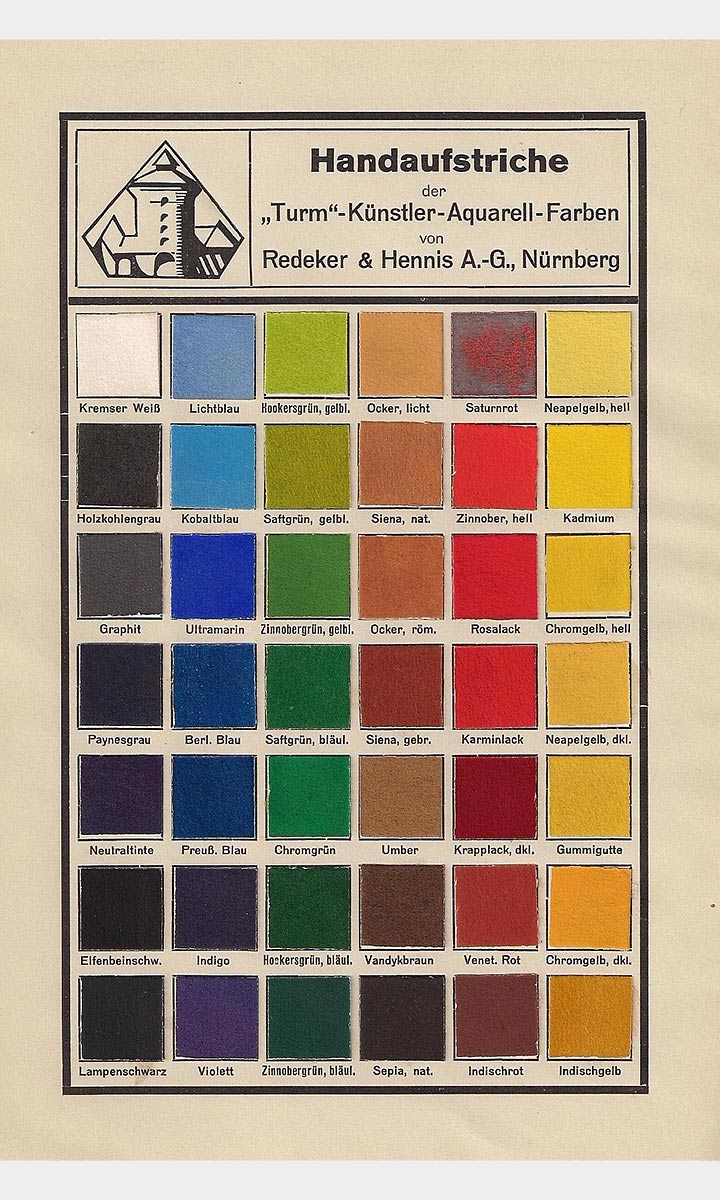

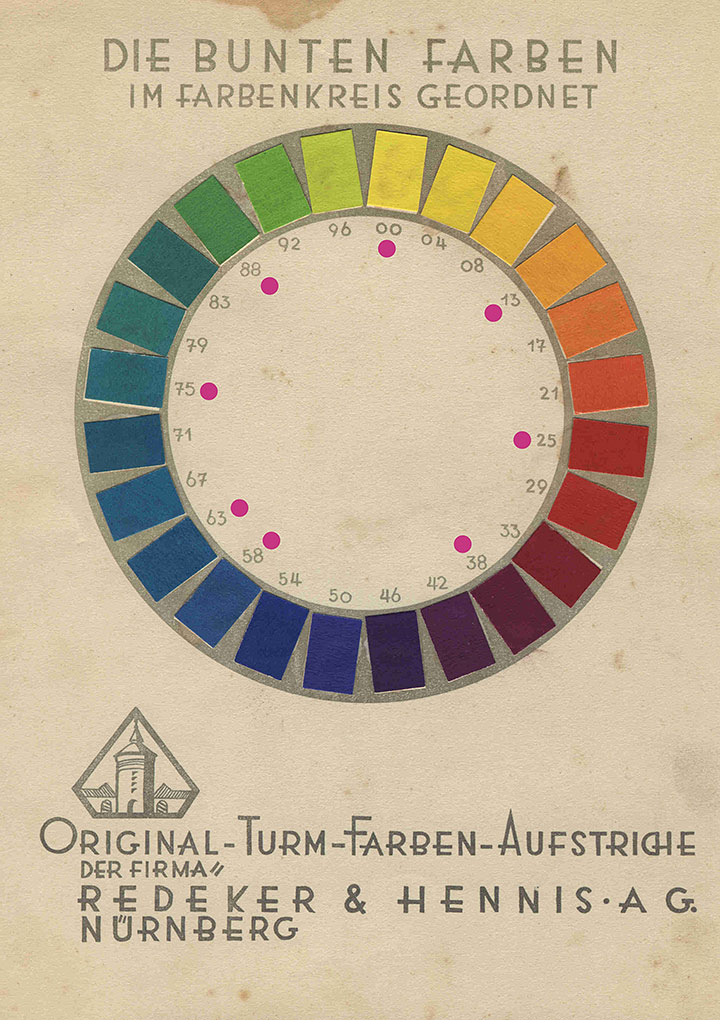

Die bis heute bekanntesten Hersteller sind die Firma Günther Wagner aus Hannover mit ihrer Marke Pelikan, die Firma Schmincke aus Düsseldorf mit ihren Horadam- und Eulen-Farben und die ebenfalls in Düsseldorf ansässige Firma Fr. Schoenfeld mit ihren Lukas-Farben. Daneben ist u.a. auch die Firma Redeker & Hennis mit ihren Turm-Farben zu nennen, die heute nicht mehr existiert.

In ihrer Methodik des Zeichenunterrichts für Volks- und Bürgerschulen liefern Fellner und Steigl ein tabellarisch zusammengefasstes Beispiel (Abb. 2) wie die „Nacheinanderfolge der Pigment-Ankäufe durch den Schüler, wie auch jene der Zeichenübungen mit Farbe" [1, S. 63] erfolgen kann. Abgesehen davon, dass der Umgang mit Farbe nicht dem Malen zugerechnet wird, sondern den Zeichenübungen, ist es interessant, dass zuerst Tusch(e), d.h. Schwarz zum Zeichnen der Konturen und dann sukzessive die Pigmente Karminrot, Pariserblau und Gummigutt empfohlen werden, die untereinander vermischt werden sollten.

Pigmente und Farbentheorie

Die Wahl von Karminrot, Pariserblau und Gummigutt scheint kein Zufall zu sein, repräsentieren diese Pigmente doch jeweils ein bestimmtes Rot, Blau und Gelb, also die Farbentrias, die in der damals üblichen Farbentheorie der Künstler als Grundfarben angesehen wurden. Laut dieser Theorie sind Gelb, Rot und Blau deshalb Grundfarben, weil sie selbst nicht durch Mischung erzeugt werden können, aber selbst alle anderen Farben hervorbringen:

Gelb und Blau = Grün

Gelb und Rot = Orange

Blau und Rot = Violett

Lässt man in der Mischung jeweils eine der Grundfarben vorherrschen, ergeben sich weitere Zwischennuancen wie z.B. Blaugrün oder Rotviolett; durch Vermischung aller drei Grundfarben können alle übrigen erzeugt werden. Soweit die Theorie.

Aber noch bis hinein in die 1930er Jahre war der Umgang mit Farben sehr stark von den Erfahrungen mit Pigmenten bestimmt, was sich in keinem eindeutigen, bzw. einem eher unsicheren Verhältnis von Farbmaterial zu Farbentheorie manifestierte. Über den üblichen Zugang zur Farbe über das Malmaterial war jedem offensichtlich, dass unterschiedliche Pigmente in der Mischung zu optisch unterschiedlichen Resultaten führen. Wollte man dies mit Hilfe der Theorie erfassen, müsste man sich jeweils auf bestimmte Pigmente für Gelb, Rot und Blau festlegen. Abgesehen davon, dass auch die Pigmente in ihrem Aussehen variieren und von der Qualität nicht immer konstant sind, hätte dies auch eine zu starke Einschränkung des - trotz der Theorie postulierten - erreichbaren Farbumfangs bedeutet. So offenbart sich in Lehrbüchern und Merkblättern dieser Zeit ein offenkundig zwiespältiges Verhältnis zur Farbentheorie, mit der ganz unterschiedlich umgegangen wird.

Fedor Flinzer, der insofern eine Ausnahme ist, als er schon sehr früh für den Umgang mit Farbe in der Schule plädiert, empfiehlt 1872 auch die Anschaffung von zunächst nur drei Pigmenten aus den Bereichen Rot, Blau und Gelb mit Karminlack, Preußischblau und Chromgelb (hell), das er dem Gummigutt vorzieht, obwohl es nicht dieselben guten Lasureigenschaften hat wie das gebräuchlichere Gummigutt. Die Aquarelltechnik mit den lasierenden Farben wurde den Deckfarben vorgezogen, da letztere dem Charakter der Konturzeichnung entgegenwirken (Abb. 3). Flinzer versucht erst gar nicht, den Unterschied zwischen theoretischem Mischergebnis der Grundfarbentheorie und dem tatsächlichen Ergebnis, das die Vermengung der speziell verwendeten Pigmente erzeugt, zu verschleiern, sondern macht gerade diese Kluft zwischen Pigment und Theorie zu einem wichtigen Lernziel des Schülers: „Bei den Mischversuchen, welche er vornimmt um die Farbe eines anderen Pigmentes herzustellen, kommt er überdies fast von selbst zu dem Schlusse, daß seine die Grundfarben repräsentirenden Farbestoffe durchaus nicht als Grundfarben selbst anzusehen sind." [2, S. 166]

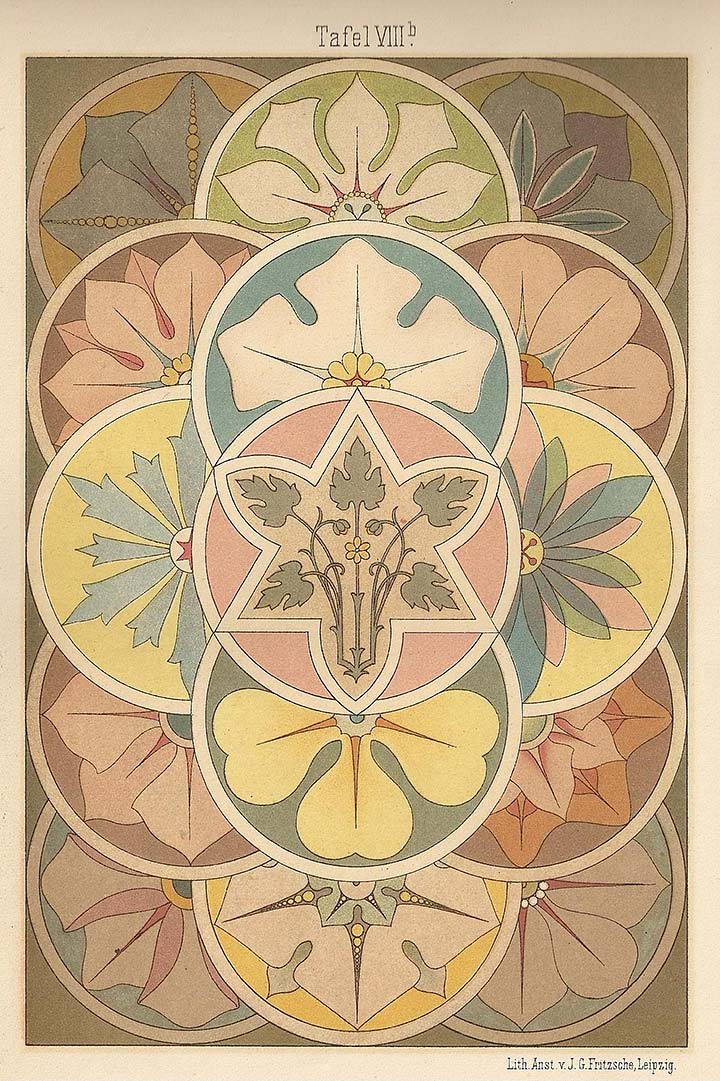

Abb. 3: Farbiges Ornament von Flinzer, das deutlich macht, dass die Aquarellfarbe lediglich die Funktion hatte, die mit Linien gezogenen Umrandungen zartfarbig auszufüllen, aus [2]

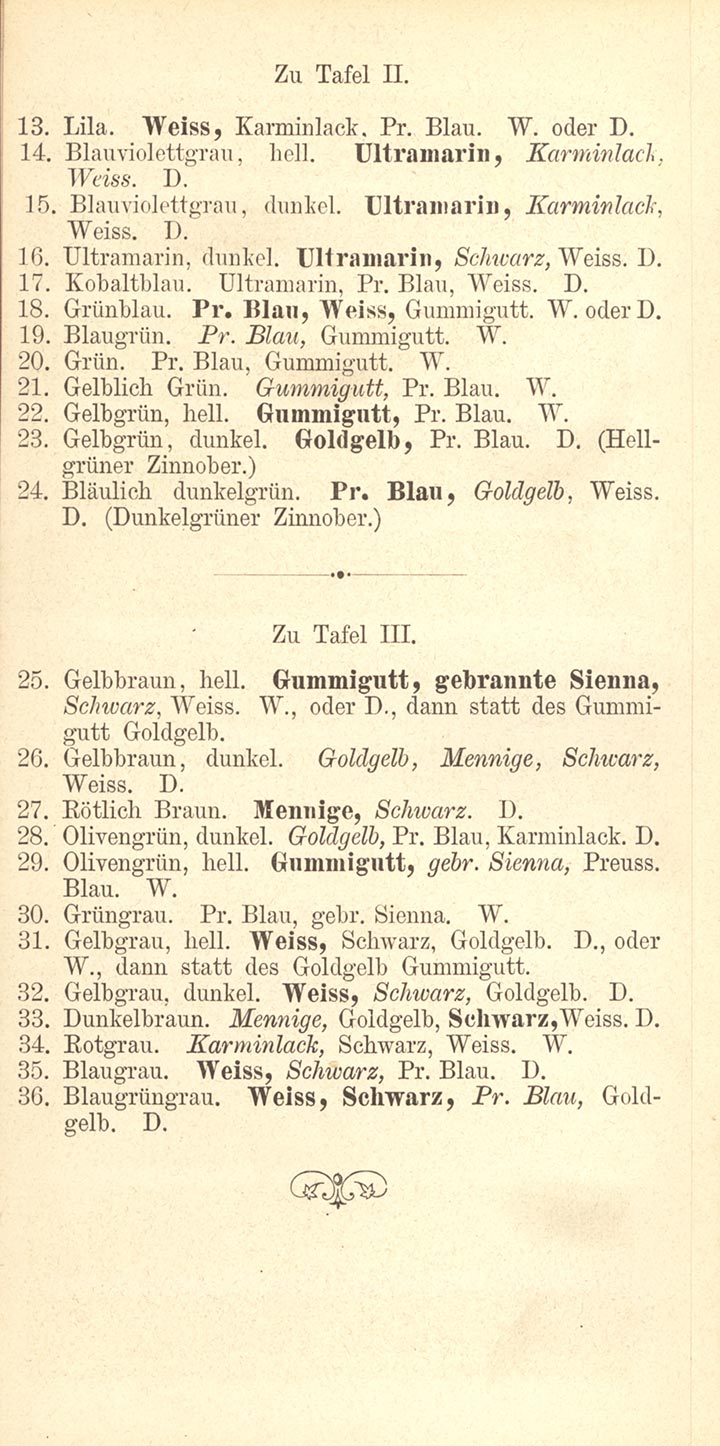

Anton Andel proklamiert in seiner Farbenlehre 1885 zwar, dass die Grundfarbentheorie im Bereich der Pigmente Anwendung findet; gleichzeitig präsentiert er jedoch eine Tabelle mit 33 Pigmenten, von denen alleine 7 den Bereich des Gelb, 5 den Bereich des Rot und 5 den Blaubereich abdecken [3, S. 50ff]. Dazu werden differenziert die Eigenschaften wie Deckkraft und ob das Pigment mineralischen, pflanzlichen oder chemischen Ursprungs ist, angegeben. Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig im Verhalten der stofflichen Substanz, wobei der Theorie nur eine grobe Orientierungsfunktion zukommt, die im Einzelfall über das Mischergebnis nur wenig aussagt (etwa, dass Gelb und Blau Grün erzeugt, aber nicht welches)!

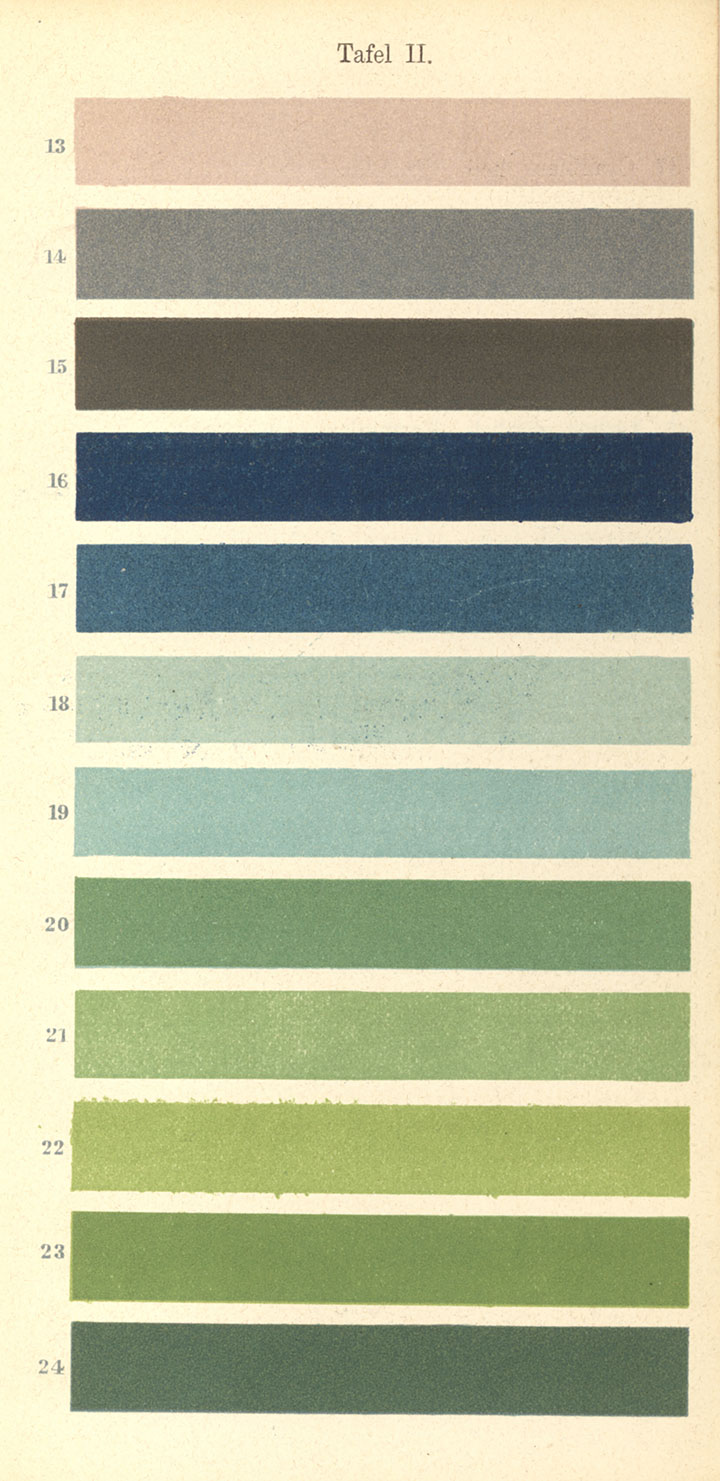

Abb. 4: Von Schulze für das farbige Ausmalen von Ornamenten als wichtig erachtete Farben mit Angaben, wie diese mittels Mischung von genau angegebenen Pigmenten zu erzeugen sind, aus [5]

Ähnlich und etwa zur gleichen Zeit wie Andel verfährt auch Heinrich Schulze, der ebenfalls die Theorie voranstellt: „Damit der Schüler eine klare Einsicht in das System der Farben erhält, ist es wünschenswert, daß er nur die drei Grundfarben und Schwarz verwende zum Mischen aller vorkommenden Lasurfarbtöne. Es ist aber unbedenklich, daß er daneben noch gebr. Sienna benutzt, die ihm etwa als ein bräunliches Orange bezeichnet wird." [4, S. 6] Mit der Hinzunahme eines weiteren Pigments wird die Theorie, die der Schüler kennen lernen soll, schon hinfällig. Die Theorie hat hier eher Alibifunktion. So leitet Schulze auch nicht etwa systematisch Mischergebnisse aus der Theorie ab, sondern geht induktiv vor, indem er eine Reihe bestimmter Farben vorgibt und zeigt, wie diese mittels Gelb, Rot, Blau in Form von Gummigutt, Karminlack und Preußisch Blau, zu denen noch das besagte Siena sowie Weiß und Schwarz hinzukommen (insgesamt also sechs Pigmente), erzeugt werden können. Ähnlich verfährt er in seinem „Vademecum des Ornamentzeichners" [5], nur dass dort die vorgegebenen Farben (Abb. 4) nicht bloß durch sechs, sondern mit Hilfe von insgesamt dreizehn verschiedenen Pigmenten (zusätzlich noch mit Mennige, Zinnober, Indischrot, Goldgelb, Ultramarin, hellgrüner und dunkelgrüner Zinnober) erzeugt werden. Hier spielt die Farbentheorie jetzt überhaupt keine Rolle mehr, sondern nur noch die empirisch gewonnene Erfahrung, die am Einzelfall dargestellt, aber nicht systematisiert wird.

Eduard Steigerwaldt, ein Vertreter der Kunsterzieherbewegung, der sein 1928 erschienenes Werk mit dem vielversprechenden Titel „Das Lehr- und Lernbare an der Kunst" Georg Kerschensteiner widmet, verzichtet - wie übrigens nicht wenige Vertreter der Kunsterzieherbewegung - von vornherein völlig auf die Farbentheorie und gibt nur Erfahrungswerte wieder, die auf dem Umgang mit Pigmenten fußen. So gibt er beispielsweise an, wie man einen bestimmten Braunton zur farbigen Wiedergabe einer Vogelfeder (Abb. 5) erzeugt: „ ... wir mischen auf der Palette irgendeinen braunen Ton, d.h. Rot mal Blau (Zinnober und Ultramarin), ..." [6, Taf. 18] Rot und Blau wird hier also nicht im Sinne der Farbentheorie auf Violett bezogen, sondern als Mischung der Pigmente Zinnober und Ultramarin rein phänomenologisch als das Resultat Braun angesehen.

Abb. 5: Mischung von Braun aus Zinnober und Ultramarin (Rot und Blau) zur farbigen Darstellung einer Vogelfeder nach der Natur, aus [6]

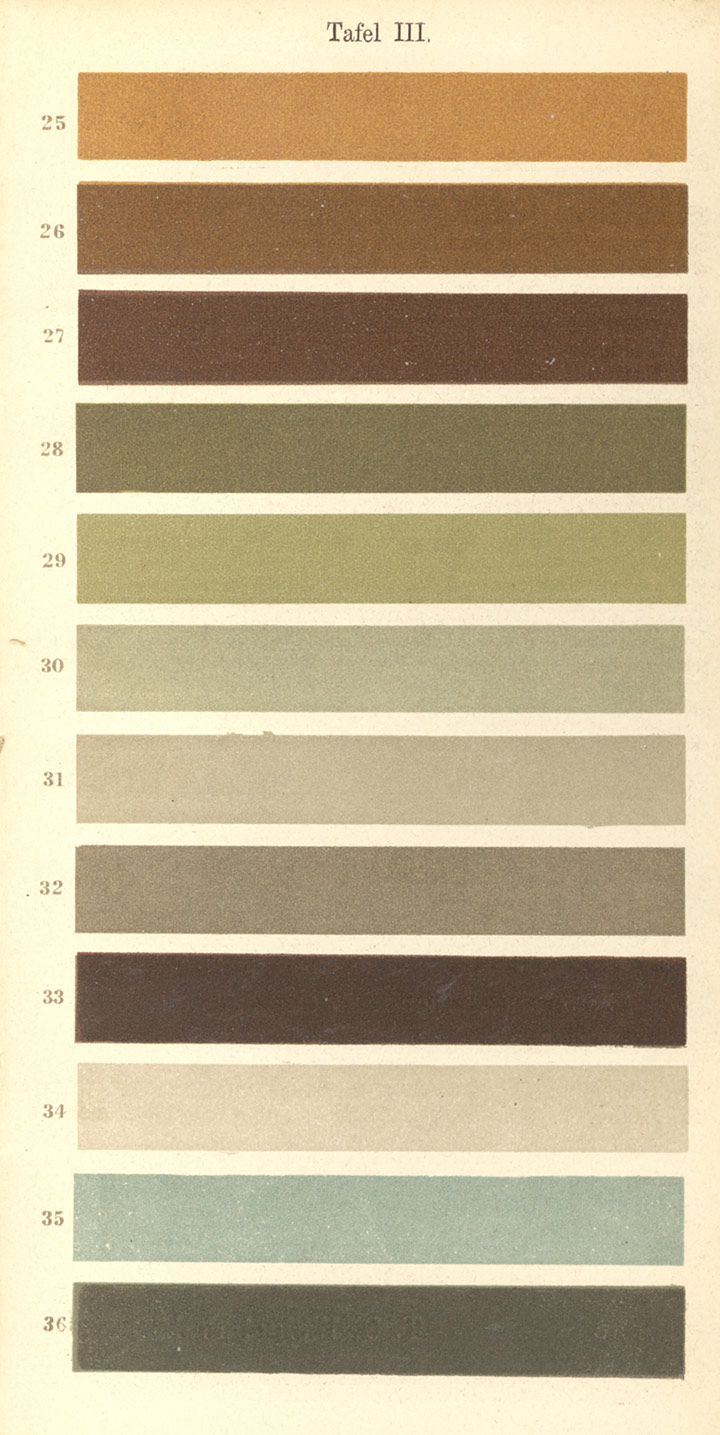

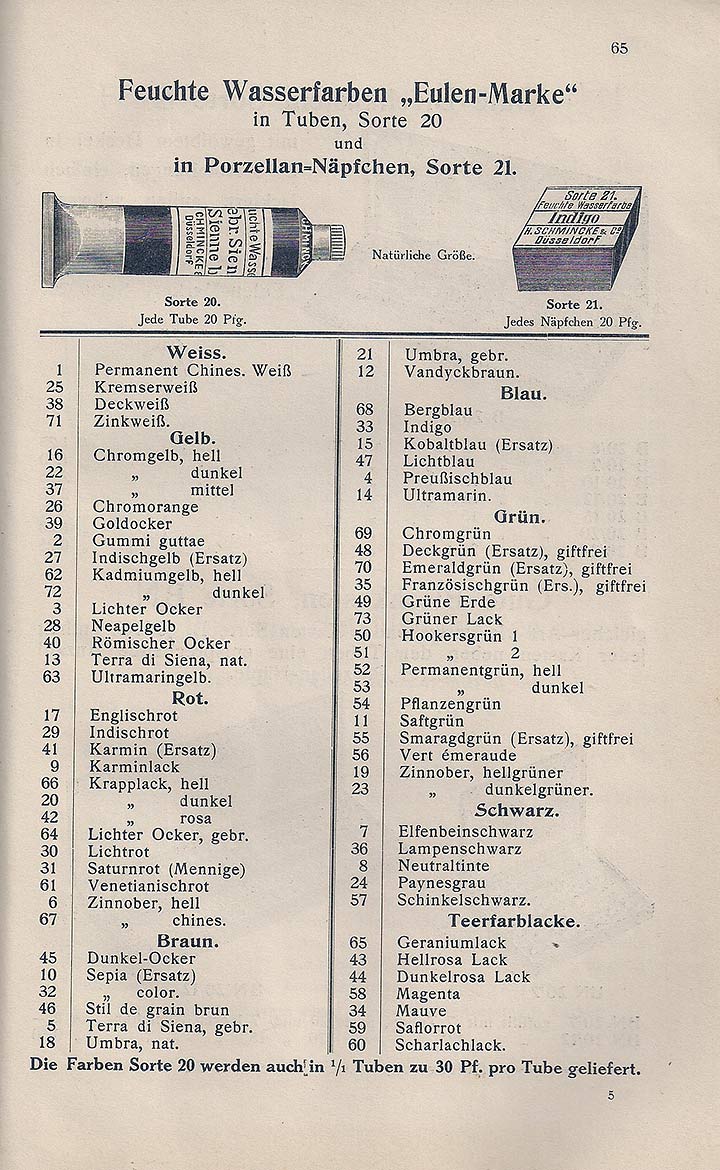

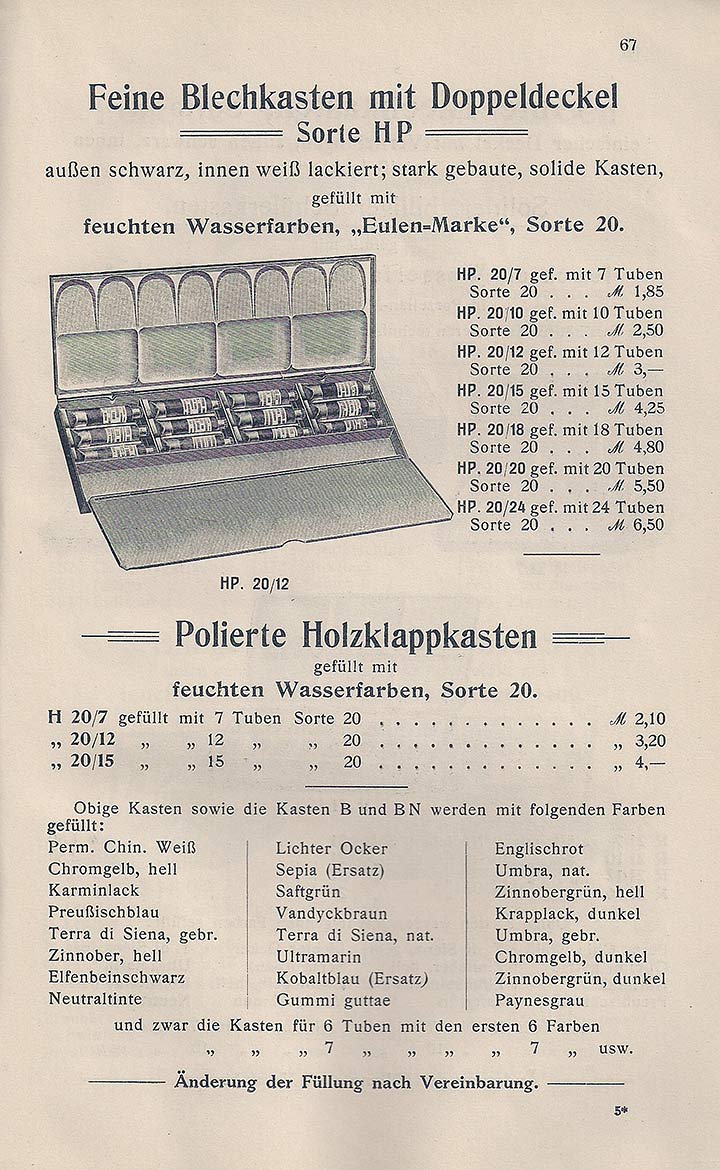

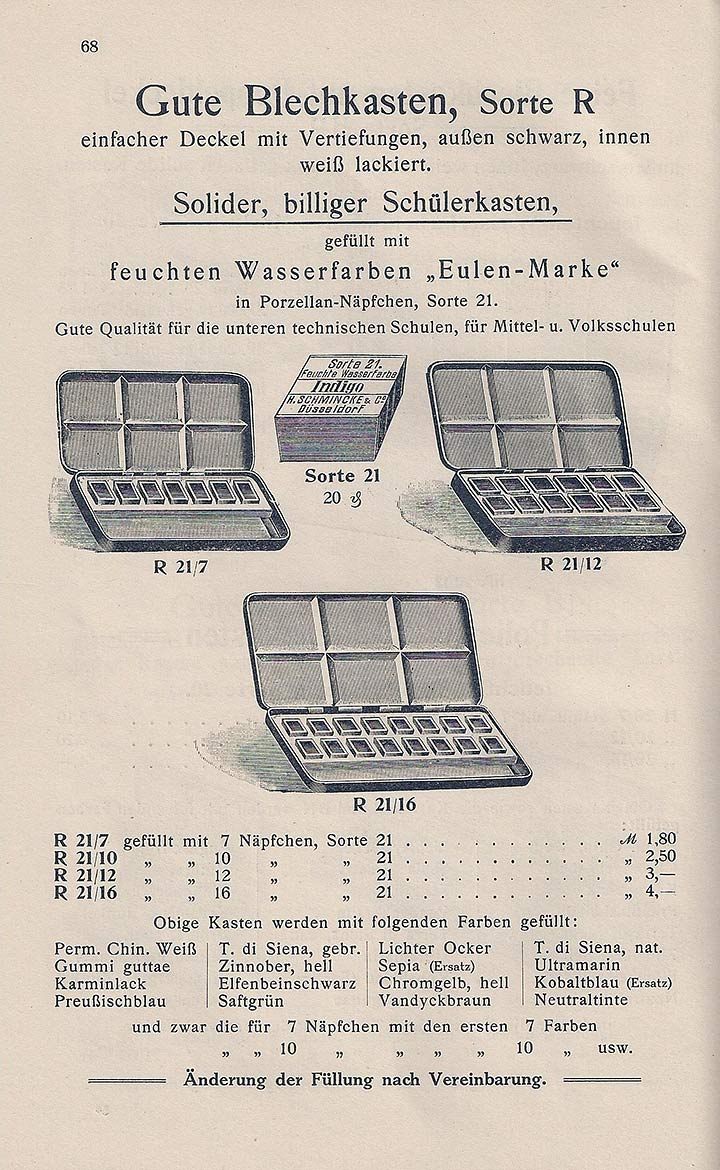

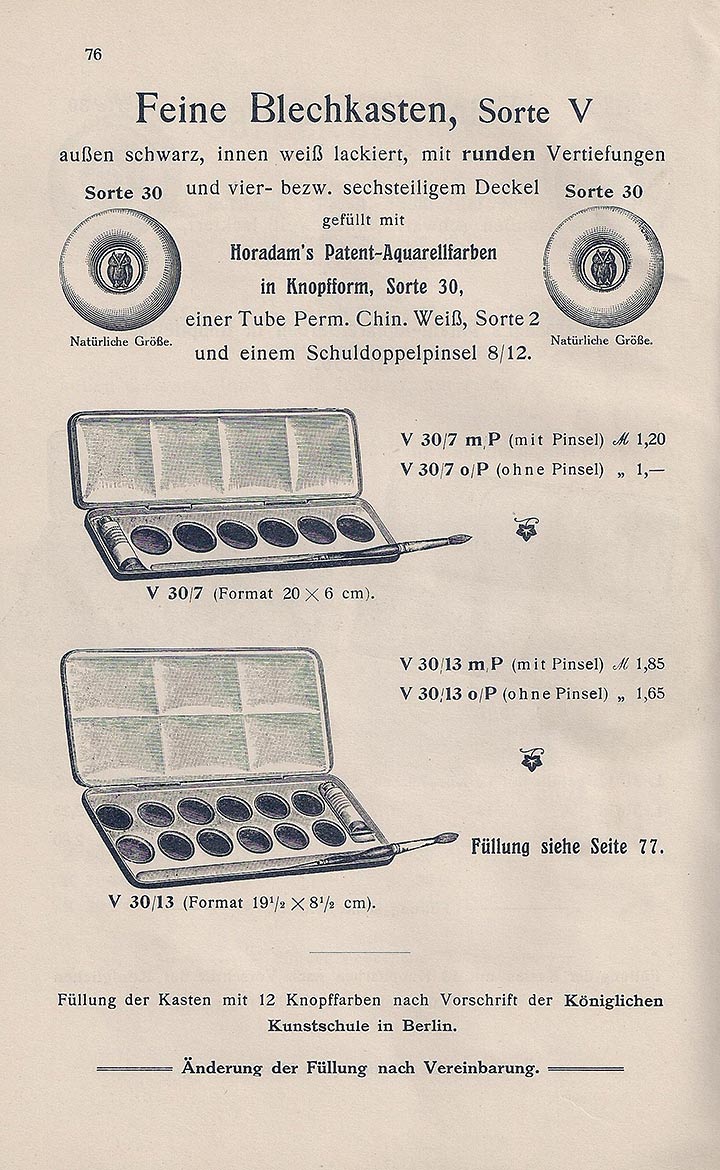

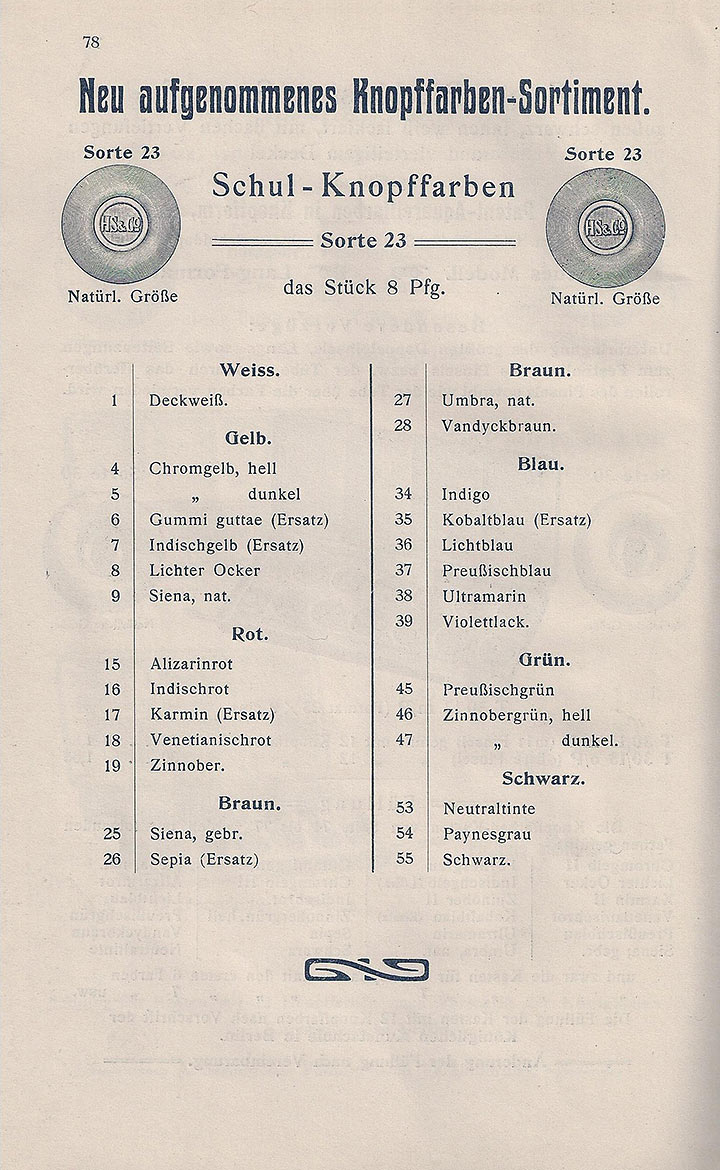

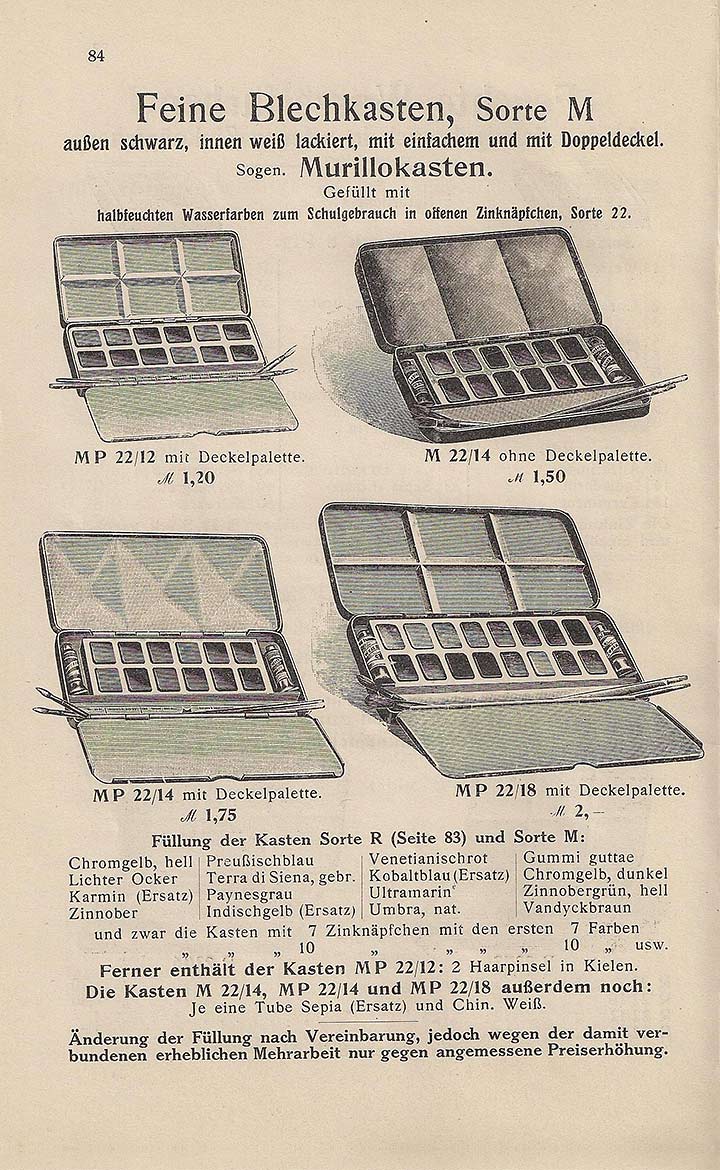

So konsequent wie Steigerwaldt die Farbentheorie übergeht, trifft man dies in damaligen Lehrwerken eher selten an. Meistens wird die Farbentheorie der drei Grundfarben und ihrer Mischungen erwähnt, ohne dass sie jedoch die entscheidende Rolle spielt. Entscheidend ist das Verhalten der Pigmente in der Mischung, was von Einzelfall zu Einzelfall beurteilt wird. Klar ist, dass je weniger Pigmente zur Verfügung stehen, desto günstiger ist die Annäherung an gelbe, rote und blaue Pigmente, da mit diesen ein vergleichsweise größerer Farbumfang erzeugt werden kann als mit einer anderen eingeschränkten Palette. In diesem Sinne ist wohl auch die Empfehlung von Fellner & Steigl (Abb. 2) zu verstehen und weniger als die Umsetzung einer Theorie. Die Beschränkung auf nur wenige Pigmente für den Schulgebrauch hatte in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Obwohl es über die Einzelfarben hinaus längst riesige Farbkastensortimente gab, die sogar das heutige Angebot um ein Vielfaches übertreffen wie das Beispiel der Firma Schmincke von 1908 zeigt (Abb. 6), konnten sich damals nur wenige Familien ein großen Farbkasten für ihre Kinder leisten.

Abb. 6: Farbkastensortiment der Firma Schmincke von 1908, aus [8]. Sämtliche Farbangaben dieses umfangreichen Angebots, denen die anderen Firmen wie z.B. Günther Wagner oder Redeker & Hennis in nichts nachstanden, sind mit Pigmentbezeichnungen angegeben.

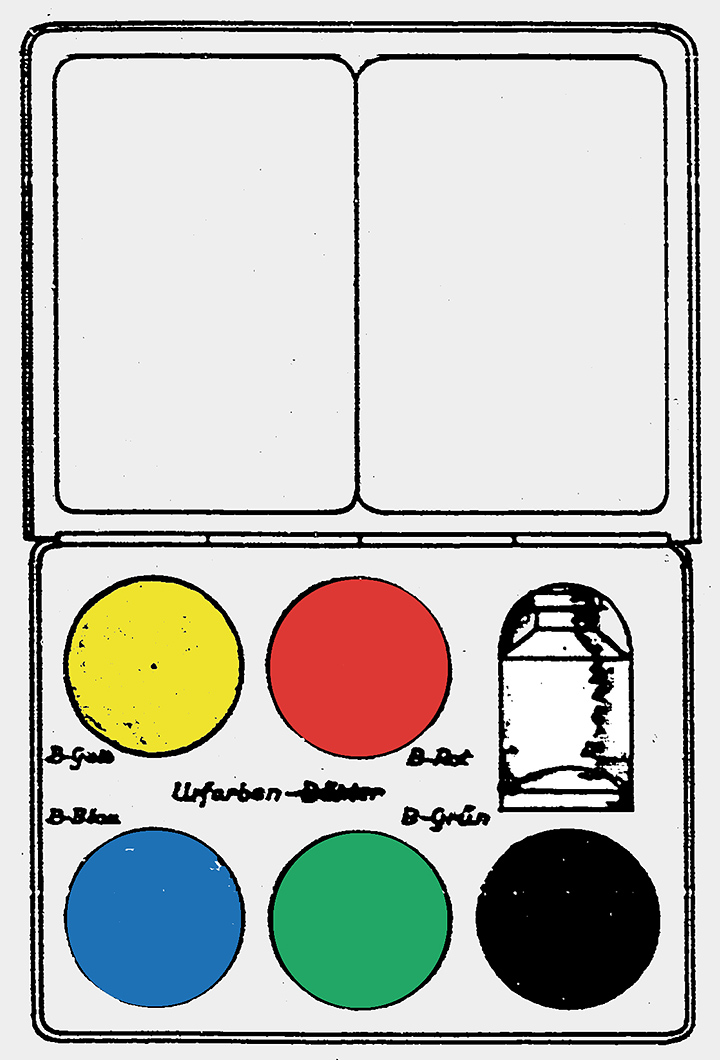

Sogar für den kleinsten so genannten Grundfarbenkasten (Abb. 7) musste lange gespart werden. So schreibt Heinrich Grothmann beispielsweise 1905: „Für geringe Ansprüche, etwa der weniger bemittelten Volksschüler genügt zur Not z.B. der Kasten Nr. 62 K 7 von Günther Wagner. Derselbe kostet nur 60 Pfg. und enthält sieben Farben, die sechs Grundfarben und Deckweiß. Diesen Kasten kann jeder Vater, auch der arme, seinen Kindern zu Weihnachten kaufen." [7, S. 14] Der Begriff „Grundfarben" ist hier also nicht im Sinne der Farbentheorie zu verstehen, sondern bezieht sich auf das Minimum an Pigmenten, die für den Zeichenunterricht zur Verfügung stehen sollten. Die Pigmentauswahl für die Grundfarbenkästen war über die Hersteller hinweg gleich: Gelb, Zinnober, Karmin, gebr. Siena, Preußisch-Blau, Schwarz und Weiß (Abb. 7).

Abb. 7: So genannter Grundfarbenkasten (farbig nachträglich illustriert vom Verfasser) der Firma Günther Wagner von 1905 mit derselben Pigmentauswahl (Gelb, Zinnober, Karmin, gebr. Siena, Preußisch-Blau, Schwarz und Weiß) wie Schminckes Grundfarbenkasten von 1908 (siehe Abb. Einleitung)

Abb. 8: Farbkasten nach Vorschrift der Königlichen Kunstschule in Berlin. Erste Abbildung: Pelikan-Werbung für den Kasten Nr. 65/12 von 1904. Zweite Abbildung: Foto vom Pelikan-Farbkasten Nr. 65/12, der offensichtlich stark in Gebrauch war.

Als Standardfarbkasten gab es zur gleichen Zeit ein „Farben-Sortiment nach Vorschrift der Königlichen Kunstschule in Berlin" mit insgesamt zwölf Knopffarben und Deckweiß (Abb. 8). Über den Grundfarbkasten hinaus waren noch Lichter Ocker, Venetianischrot, Ultramarin, Bergblau und Umber (Umbra) enthalten; statt Gelb gab es Chromgelb hell und Indischgelb, statt Schwarz das Paynes Grau.

Der Einfluss von Wilhelm Ostwald

Die zunehmende Industrialisierung und mit ihr die boomende Farbstoffindustrie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit den neu entwickelten leuchtenden Teerfarbstoffen, bzw. Anilinfarben, die nicht nur zur Textilfärbung genutzt wurden, sondern auch zunehmend Eingang in die Künstler- und Schulfarben fanden, setzte zu Beginn des 20. Jahrhunderts verstärkt Bestrebungen in Gang, sowohl die Gesamtheit der farbigen Erscheinung zu ordnen als auch Standards für die Qualität der Farbstoffe und Pigmente durchzusetzen. Diese beiden Bestrebungen überschnitten sich und standen sich in zum Teil starker Ablehnung und Konkurrenz gegenüber:

OSTWALD: „Gelöste Teerfarbstoffe lassen sich mit größter Leichtigkeit gleichförmig auftragen, beanspruchen also nicht die Zeit und Arbeit des Schülers zur Einübung einer sonst ganz nebensächlichen Geschicklichkeit. Ihr Preis ist selbst bei der gegenwärtigen Teuerung erschwingbar, weil die Ausgiebigkeit der Teerfarbstoffe die der bisher gebräuchlichen Mineralfarbstoffe um das Hundert- bis Tausendfache übertrifft. Sie brauchen nicht besonders feingerieben zu werden, weil der Lösungsvorgang diese Arbeit in idealer Vollkommenheit leistet, werden also nicht durch das Präparieren verteuert. Dazu kommt, daß ihre Farben reiner sind als die der meisten alten Farbstoffe; sie gewähren also Zugang zu allen Gebieten des Farbkörpers, was von den alten Farbstoffen nicht gilt. Für den methodischen Unterricht in der Farbenlehre ist dies von entscheidender Bedeutung. Daß sie nicht lichtecht sind, hat für die Schule nur geringe Wichtigkeit. Schüler erzeugen keine Kunstwerke von Ewigkeitswert, ..." [9, S. 4f]

TRILLICH: „Erneute Aufmerksamkeit erregte die Normalfarbenfrage, als Wilhelm Ostwald von 1915 an zur Darstellung seiner Farbenlehre Teerfarbstofflacke und lösliche Teerfarben ohne Bekanntgabe und Kennzeichnung ihrer Eigenschaft als „Farbnormen" in den Handel brachte. Als sogar versucht wurde, solche Künstler-Ölfarben einzuführen, erhob der bayerische Farbentag in München am 1. und 2. Februar 1921 dagegen entschieden Verwahrung, der sich unter Führung von Akademieprofessor M. Doerner und Kunstmaler Urban die Münchner Künstler und der Reichswirtschaftsverband bildender Künstler Deutschlands anschlossen [...]. Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Untersuchung dieser Fabrikate durch die Versuchsanstalt für Maltechnik [...] hatte den Erfolg, daß ihre Einführung unterblieb. Dagegen werden nach wie vor Schulfarben und Farborgelfladen in den Handel gebracht, welche keine stoffliche Benennung, sondern nur die Kennzeichen der Ostwaldschen Farbton-Normung tragen." [10, S. 6f]

Der Chemiker und Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald ging die Lösung der sogenannten „Normalfarbenfrage" mit der Erarbeitung einer Farbenordnung an. Diese Farbenordnung hatte die räumliche Gestalt eines Doppelkegels, der alle Körperfarben als farbige Erscheinungen unabhängig von ihrer stofflichen Zusammensetzung erfasste. Ostwald färbte diese Ordnung auch repräsentativ aus, einmal mit 2400 Farben in der großen und mit 680 Farben in der kleinen Version (Abb. 9). Da jede einzelne Farbe ihren festen Platz in Ostwalds System hat, bezeichnet Ostwald seine Farben als „Farbnormen". Zur Ausfärbung seines Systems bedient sich Ostwald der leuchtenden, aber häufig nicht lichtechten Teerfarbstoffe, die er auch gerade im Hinblick auf ihre Verwendung in der Schule als besonders geeignet ansieht (vgl. Zitat Ostwald).

Die Gruppe um den Münchner Akademieprofessor Max Doerner, dem späteren Herausgeber des bis heute aufgelegten Standardwerkes „Malmaterial und seine Verwendung im Bilde" fürchtete gerade um die Qualität des Malmaterials und verfolgte den Ansatz, Qualitätsstandards für die einzelnen Pigmente und Farbstoffe festzulegen, was jedoch zu keiner endgültigen Lösung führte. Ein Versuch war das von Heinrich Trillich ab 1923 herausgegebene „Deutsche Farbenbuch", dessen zweiter Band von 1925 sich speziell den Künstlerfarben widmete (Abb. 10). Dort sind auch die Vorbehalte gegen Ostwald geäußert, der - zumindest anfänglich - sogar die lichtunechten Teerfarben propagiert und zudem durch die abstrakte Farbnormkennzeichnung den stofflichen Charakter des Farbmaterials verschleiert (vgl. Zitat Trillich).

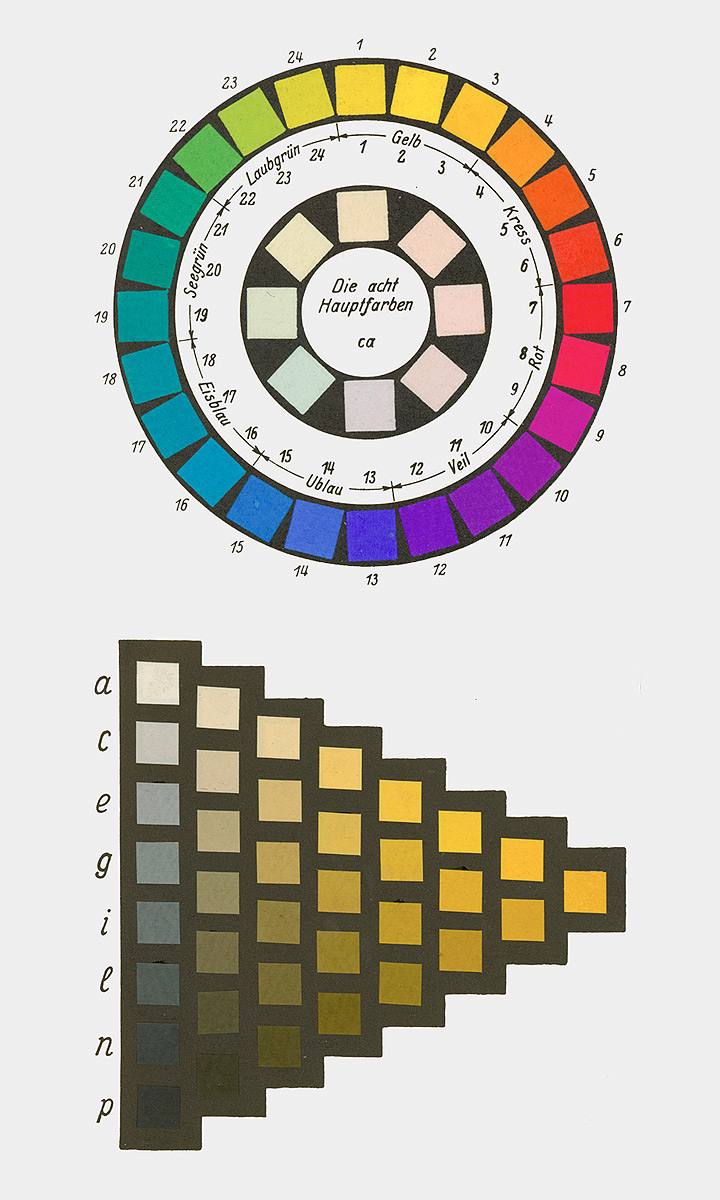

Abb. 9: Ostwalds 24-teiliger Farbenkreis und eine von 24 Farbtonebenen, die zusammengesetzt den Doppelkegel mit 680 so genannten Farbnormen ergeben

Abb. 10: Turm-Farben Pigmentsortiment von Redeker & Hennis aus Trillichs Deutschem Farbenbuch von 1925

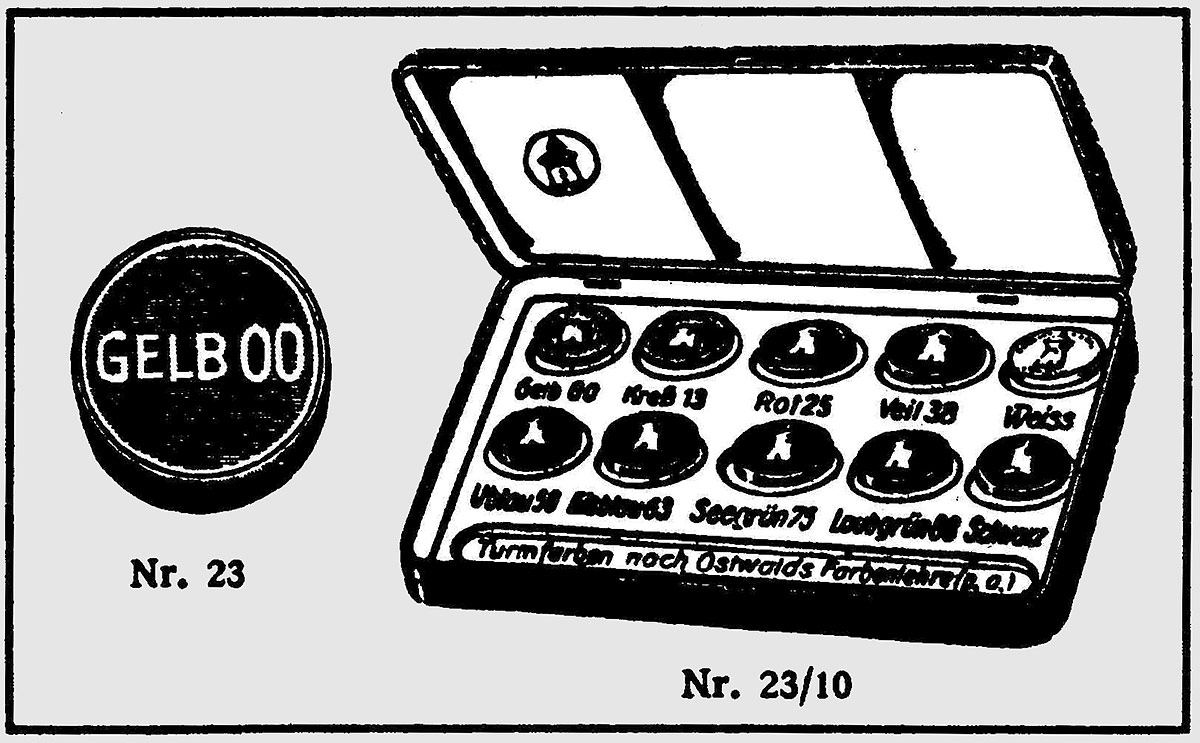

Ostwald entfaltete eine rege Werbetätigkeit für seine Farbenlehre mit zahlreichen Publikationen, Vorträgen, der Gründung von Werkstellen für Farbkunde und einem eigenen Verlag Unesma, der neben Büchern und Farbatlanten u.a. auch Schulmaterialien wie Buntpapiere und Farbkästen vertrieb. Schon bald sprang die Industrie auf den Zug auf und nahm ebenfalls Schulmalkästen mit Ostwald-Farben in ihr Sortiment mit auf, allen voran die Firma Günther Wagner mit der offiziellen Lizenz von Ostwald, aber auch andere Firmen wie beispielsweise Redeker & Hennis. Ostwalds Farbenlehre und Farbsystem mit seinen Publikationen und Farbatlanten fand auch ein großes Echo über den deutschen Sprachraum hinaus, vor allem im angelsächsischen Raum und speziell in England produzierten etwa die Firmen Winsor & Newton und Reeves sogar Schulmalkästen nach Ostwald.

Farbkastensortiment und Farbentheorie

Mit Ostwalds Berufung auf Ewald Hering verbreitete sich auch eine neue Farbentheorie, die sich auf die vier so genannten „Urfarben" Gelb, Rot, Grün, Blau gründet [vgl. 11]. Hering fasst diese „Urfarben" psychologisch auf und definiert sie als weder-noch Farben (Urgrün und Urrot sind jeweils weder gelblich noch bläulich, Urblau und Urgelb sind jeweils weder rötlich noch grünlich; Gelb-Blau und Rot-Grün sind jeweils Gegenfarben, da es weder ein grünliches Rot, noch ein gelbliches Blau für die Empfindung gibt).Ostwald wählt für das Achsenkreuz der Gegenfarben in seinem Farbenkreis solche Farben für Rot und Grün sowie für Gelb und Blau, die sich in der additiven Mischung jeweils zu Grau neutralisieren. Ostwalds Gelb ist jedoch zu grünlich, das Blau zu rötlich und das Grün zu bläulich um als psychologische Urfarbe im Sinne Herings zu gelten (vgl. Abb. 9), was Ostwald jedoch zugunsten seiner additiven Mischbeziehungen im Farbenkreis ignoriert.

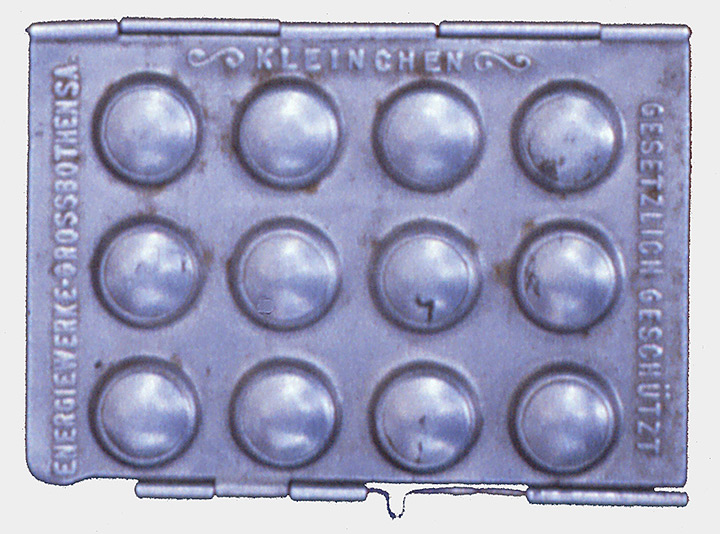

Ostwald drängte auch gezielt in die Schulen, um bereits die heranwachsende Generation mit seiner Farbenlehre vertraut zu machen. Die zweite Ausgabe seiner speziell auf die Bedürfnisse der Lehrer verfassten „Farbschule" von 1920 [12] ist ganz auf den von ihm entwickelten und vom Unesma-Verlag vertriebenen Farbkasten „Kleinchen" abgestimmt, mit dem Ostwalds Farbsystem und Farbenlehre in der Schule vermittelt werden sollte. Der Farbkasten (Abb. 12 / 13) bekam seinen Namen wegen der kleinen Teerfarbstoffpillen, die als Aquarellfarben angerührt sehr ergiebig waren. Darin enthalten waren 12 Farbpillen: 4 für die Ur- oder „Grundfarben" - wie Ostwald sie jetzt nennt - und 4 dazwischengeschaltete Töne. Diese 8 Farben betrachtet Ostwald als „Hauptfarben", die er neben den Farbnormbezeichnungen (eine Zahlen-Buchstabenkombination) auch mit z.T. neu geschaffenen vom Farbstoff oder Pigment unabhängigen abstrakten Farbnamen bezeichnet: Gelb, Rot, Ublau (Blau), Seegrün (Grün) für die Grundfarben sowie Kreß (Orange), Eisblau (Türkis), Veil (Violett) und Laubgrün (Gelbgrün) für die weiteren 4 Hauptfarben. Neben den 8 Hauptfarben wurde Ostwalds Kleinchen durch Schwarz, Braun, Deckweiß und Tusche vervollständigt.

Abb. 11: Von Ostwald selbst gefertigtes Werbeplakat für seinen Farbkasten Kleinchen (Ostwald Gedenkstätte Großbothen)

Abb. 12: Farbkasten „Kleinchen" im Westentaschenformat mit den Wölbungen für die kleinen ergiebigen Farbpillen (Ostwald Gedenkstätte Großbothen)

Ostwald führt in seiner Farbschule Schritt für Schritt in seine Farbenlehre - zunächst dem Aufbau seines Farbsystems - ein und gibt hierbei exakte Anweisungen, wie die Farbpillen seines Farbkastens zu nutzen sind, um die Farben zur Darstellung seines Systems zu erzeugen. In diesem Zusammenhang geht Ostwald detailliert auf die Farbstoffeigenschaften der Farbpillen ein und macht exakte Mischvorgaben, die auch notwendig waren. Ostwald war nämlich durch die Wahl seiner Farbpillen einen Kompromiss eingegangen. Er wählte solche Farbstoffe, mit denen man ein möglichst großes Gebiet durch Mischung erzeugen kann, was zur Folge hat, dass auch die 8 Hauptfarben seines Systems erst noch durch leichte Korrektur mit der Nachbarfarbe ermischt werden mussten (vgl. 12, S. 16f), so dass der richtige Ostwaldsche Farbenkreis entsteht. Aber auch bei der Erarbeitung seiner Farbtonebenen gibt Ostwald die Abweichungen exakt an, die z.B. bei der Aufhellung durch Verdünnung des Farbstoffs (bei immer stärker lasierendem Farbauftrag) entstehen (Abb. 13).

Abb. 13: Grafische Darstellung der Farbtonabweichung bei Verdünnung der Farbstoffe des Farbkastens „Kleinchen" wie sie bei der Lasurtechnik auftritt. Unten sind die Farbnamen, oben die dazugehörigen Farbtonnummern (1 - 24) aufgetragen. Die gestrichelten Linien geben die jeweilige Abweichung der Kleinchen-Farben bei zunehmender Verdünnung an, aus [11, S. 27].

Ostwald stellt mit seinem Farbkasten Kleinchen also ein Instrument für die Schule zur Verfügung, mit dem seine Theorie in Farbe umgesetzt werden kann. Ostwald legt zwar keinen Wert auf die Lichtechtheit seines Farbmaterials, macht aber stets auf den Unterschied zwischen Farbstoff und Farbe aufmerksam, so dass kein Zweifel darüber besteht, dass sich die Farbstoffe nicht einfach analog zur Farbentheorie verhalten, sondern dass jeweils Korrekturen notwendig sind, die von Farbgebiet zu Farbgebiet variieren und jeweils vom Einzelfall abhängen.

Abb. 14: Pelikan-Farbenkarte von Günther Wagner, welche die systematische Auswahl der 8 Ostwaldschen Hauptfarben zeigt, die neben Reinschwarz, Braunschwarz, schwarzer Tusche und Weiß zur Ausstattung der lizensierten Ostwald-Farbkästen gehörten.

Abb. 15: Werbung für einen Farbkasten mit so genannten Normfarben nach Ostwald der Firma Günther Wagner aus der Preisliste von 1933

Ostwalds Vorstoß in die Schulen blieb nicht ohne Wirkung. In den frühen 1920er Jahren wurde seine Farbenlehre stark in der Öffentlichkeit diskutiert, zwar auch durchaus mit vielen kritischen Stimmen, aber Ostwald war zu dieser Zeit in aller Munde. Es fanden sich auch aktive Fürsprecher unter den Kunsterziehern, wie z.B. R. Dorias [13] oder H. Hensinger [14] allen voran jedoch Martin Schaller und Max Bühler, die häufig zusammen auftraten und Ostwalds Lehre in Vorträgen, Ausstellungen und Veröffentlichungen bewarben [vgl. 15].

Die Industrie sprang ebenfalls auf den fahrenden Zug auf und so boten bald zahlreiche Hersteller von Zeichenbedarf für die Schulen im In- und sogar im Ausland neben ihrem herkömmlichen Sortiment auch Farbkästen mit Ostwald-Kennzeichnung an. Die Verbreitung dieses Angebots war zeitweilig so groß, dass sich der von Ostwald autorisierte rechtmäßige Vertreiber von Ostwald-Farbkästen, die Firma Günter Wagner (Abb. 14 / 15), sogar genötigt sah, auf ihren Werbeprospekten ausdrücklich darauf hinzuweisen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren: „Unter dem Namen „Original Ostwald" und „Nach Ostwald" sind mancherlei Farben im Handel. Nach einem Vertrage mit Herrn Professor Wilhelm Ostwald ist mir die Fabrikation von Original-Ostwaldfarben übertragen worden. Um Verwechslungen mit anderen Farben zu vermeiden, nenne ich diese Farben „Pelikan-Normfarben". Ich bitte, sich nicht irre leiten zu lassen, sondern „Pelikan-Normfarben" zu verlangen. Sie bekommen dann die richtigen der Ostwaldschen Farbenlehre angepaßten Farben geliefert. „Pelikan-Normfarben" sind Original-Ostwaldfarben." [16] Diese Erklärung, dass nur Pelikan die „richtigen, der Ostwaldschen Farbenlehre angepaßten Farben" liefert, war nicht ausschließlich dem Profit geschuldet, sondern eine Warnung vor dem Farbsortiment nicht-lizensierter Konkurrenten, deren Farben häufig nur nach Ostwald gekennzeichnet waren, die Farbauswahl jedoch nicht auf Ostwalds Theorie abgestimmt, sondern recht unsystematisch war, wie das Beispiel der Firma Redeker & Hennis von 1934 zeigt (Abb. 16 / 17).

Abb. 16: Werbung der Firma Redeker & Hennis für einen Ostwald-Farbkasten aus der Produktliste von 1934

Abb. 17: Ostwald-Farbenkreis aus einer Mappe von Redeker & Hennis. Die roten Punkte markieren die unsystematische Auswahl des Farbsortiments im Farbkasten (Abb. 15)

Mit Ostwald kehrte jetzt neben der bisherigen so genannten Theorie der Dreifarbenlehre (Gelb, Rot, Blau), die der Vierfarbenlehre (Gelb, Rot, Blau, Grün) in die Schulen ein. Während sich erstere von den Erfahrungen mit der Mischung von Pigmenten herleitet, auf die sie ja auch nur sehr grob und bedingt zutrifft (s.o.), sind die vier auf Hering zurückgehenden Grundfarben ausschließlich psychologischer Art. Um den Farbbereich möglichst umfassend ausfärben zu können, geht Ostwald bestimmte Kompromisse ein, indem er vier zusätzliche bunte Farben in den Farbkasten mit aufnimmt, die zudem noch leicht von den Systemfarben abweichen. Um für seinen Farbenkreis möglichst reine Mischergebnisse zu bekommen, weist Ostwald ausdrücklich darauf hin, dass stets nur die Farbstoffe jeweils benachbarter Farben miteinander gemischt werden sollen [vgl. 12, S. 18].

Schaller und Bühler fassen die vier Urfarben konsequenter psychologisch auf als Ostwald dies tut. Dementsprechend verschieben sie das Achsenkreuz der Urfarben in Ostwalds Farbenkreis einfach um eine Position weiter nach rechts, so dass sich die Farben jetzt besser den Heringschen Urfarben annähern [vgl. 14, S. 119].

Nicht nur Schaller und Bühler betonen die wichtige Rolle der Urfarben für die Ausbildung des Farbensinnes; auch Karl Fricke sieht in Gelb, Rot und Blau den ersten kindgemäßen Zugang zur Welt der Farben: „Fast könnte man erschrecken vor der Liebe zu leuchtenden, klaren Farben, mit denen unbeeinflußte Kinder beginnen, Farbengestaltungen zu schaffen. Grell und ohne Übergang steht Gelb neben Blau, brennt Rot inmitten Grün, ringen heftig nebeneinander Gelb und Grün. - und diese unbewußt gewollte Bevorzugung des Bunten mit ihrem Abstoßen und Sichfinden der Farben ist wahrhaft kindertümlich. Ausnahmslos wird alljährlich beim Eintritt der Kinder in den Zeichenunterricht die gleiche Beobachtung gemacht. Freuen wir uns darüber! Uns allen ist das bekannt und in seiner immer wiederkehrenden Bestätigung so sehr Gegenwart geworden, daß wir vergessen haben, hieraus eine Folgerung zu ziehen. Warum nützen wir nicht diese Liebe zu reinen, ungebrochenen Farben zum malerischen Tun? Da geben wir nun Kindern Malkästen mit 8, 10 und 12 Farben in die Hand. Werten wir doch hier erst einmal den sich äußernden Urfarbensinn aus, zu dem, wenn man will, die Parallele bis in die früheste Geschichte der Menschheit gezogen werden kann. Der Vorschlag wäre nicht übel, Kindern nur vier Farben in die Hand zu geben: Gelb - Rot - Blau - Grün." [S. 189]

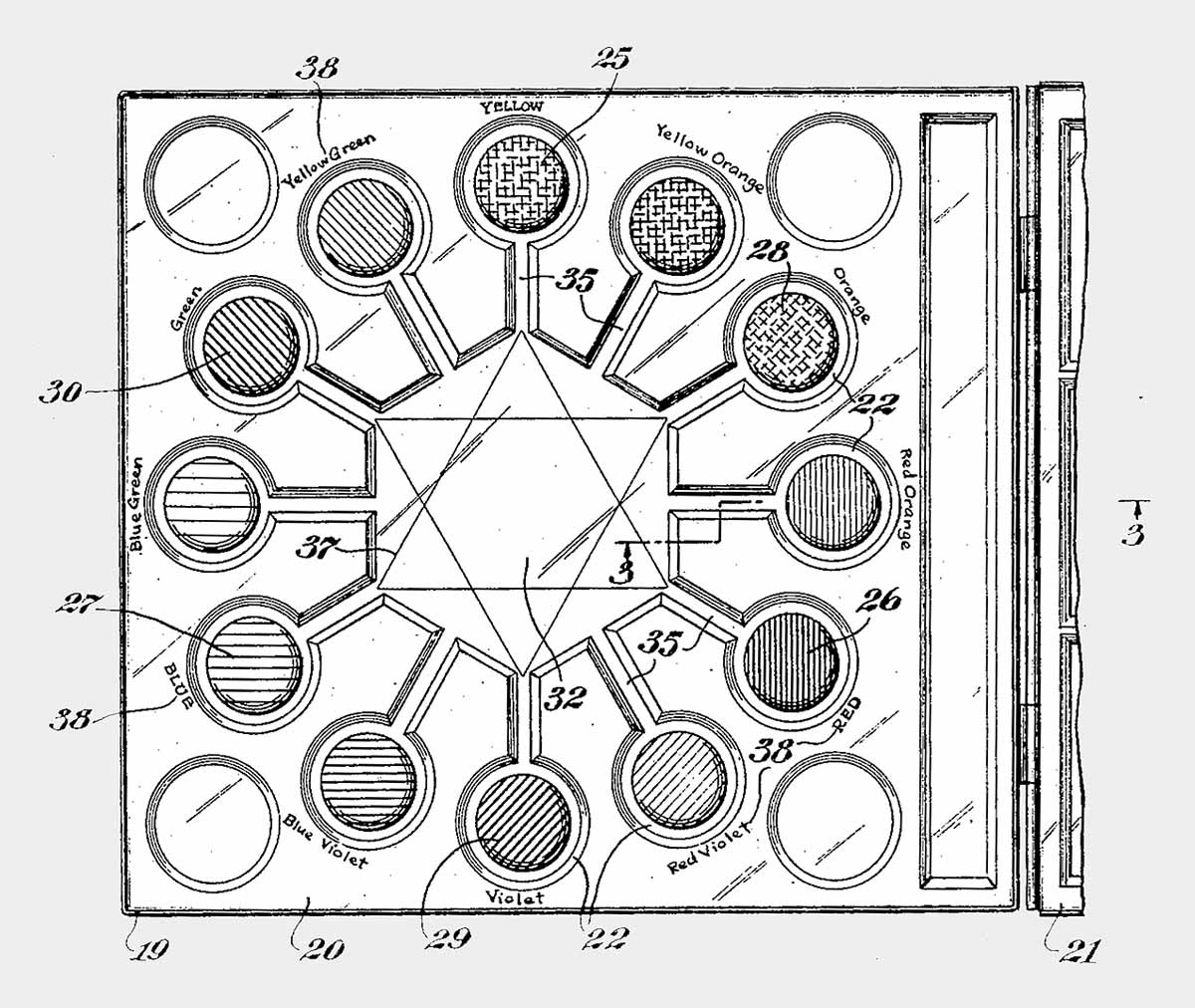

Der von Fricke im letzten Satz gemachte Vorschlag fand 1939 seine zumindest gedankliche Realisierung in Form eines Patents durch den Kaufmann Jakob Lutz [17]. Lutz, der wie Max Bühler aus Rottweil am Neckar stammte, meldete ein Schulfarbenkastenpatent an, das die Urfarbentheorie - unter Berufung auf den Studienrat Bühler [vgl. 14] - quasi in Reinform verkörperte. Der Farbkasten sollte neben Weiß und Schwarz die vier Urfarben enthalten, wobei die zueinander verwandten Farben Gelb - Rot und Blau - Grün nebeneinander und die Gegenfarben Gelb - Blau und Rot - Grün untereinander angeordnet sind (Abb. 18). Die von Lutz erhobene Forderung, dass die vier „Farben" (er spricht nicht von Pigmenten oder Farbstoffen) so aufeinander abzustimmen sind, dass sich alle Zwischenfarben leicht und in möglichst hoher Reinheit ermischen lassen (vgl. 14, S. 1), ist angesichts des Kompromisses, den Ostwald mit seinen 8 Farbstoffen einging, als unrealistisch zu betrachten. Ob ein solcher Farbkasten jemals produziert wurde, ist dem Verfasser nicht bekannt.

Abb. 18: Dem Patent von Lutz zugehörige Zeichnung (vom Verfasser farbig illustriert), mit der Anordnung der vier Urfarben im Farbkasten

Ostwald dominierte zwar nicht das Hauptsortiment der Hersteller von Schulmalfarben, aber er war die 1920er und 1930er Jahre hindurch stets präsent. Mit seinen abstrakten, von jeglicher Stofflichkeit gelösten, Farbbezeichnungen fungierte Ostwalds Farbenlehre (auch im Bereich der Farbkästen) als eine Art Katalysator im Übergang von Pigment zur Farbempfindung, die jetzt leichter mit der Farbentheorie korreliert werden konnte, da sie nicht mehr primär an das unberechenbare Verhalten der Farbmaterie gebunden war. Dies löste zwar nicht die Probleme, die beim Mischen mit den Farbkastenfarben auftraten, doch wurde diese Kluft zwischen Farbmitteln und Farbtheorie zunehmend vernachlässigt, wie das Beispiel des Urfarbenkastens von Lutz zeigt.

Grumbachers Symphonic Color Box

Nachdem der Weg auf diese Art und Weise geebnet war, konnte man genauso gut einen Farbkasten konzipieren, der auf der Theorie der so genannten Dreifarbenlehre (Gelb, Rot, Blau) beruht, was auch tatsächlich geschah. Wie Lutz für seinen Urfarbenkasten, so meldeten die amerikanischen Brüder Walter und Max Grumbacher 1931 ein Farbkastenpatent an [19], das quasi dem Ideal der Dreifarbenlehre entsprach: Ausgangspunkt waren die drei Grundfarben (primary colors) Gelb, Rot, Blau, die an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks stehen. Aus ihnen gehen zunächst Orange, Violett und Grün hervor, die ebenfalls Plätze auf den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks einnehmen, das jetzt auf dem Kopf steht. Dazwischen werden durch Mischung 6 weitere Zwischenfarben (intermediates) eingeschaltet, die mit der Namenskombination ihrer jeweiligen Nachbarfarben bezeichnet werden, also Gelb-Orange (Yellow Orange) oder Rot-Orange (Red Orange). Diese Farbkreisanordnung mit insgesamt 12 Farben wird für den Farbkasten übernommen, der dementsprechend 12 Pigmentfarben enthalten soll (Abb. 19), wobei sich sowohl diametral gegenüberliegende Farben als auch solche, die sich durch ein gleichseitiges Dreieck miteinander verbinden lassen, in der Mischung ein neutrales Grau ergeben sollen.

Abb. 19: Zeichnung von Grumbachers Patent mit der Anordnung der Farben im Farbkasten - später realisiert als Symphonic Color Box - von 1931

Abb. 20: Symphonic Color Box, in die noch zusätzlich in die Ecken platziert Hellbraun, Dunkelbraun, Gelber Ocker und Schwarz mit aufgenommen sind

Grumbachers Farbkastenpatent richtet sich nicht mehr an dem Verhalten konkreter Farbmaterialien aus, sondern bildet nur noch die dazu gehörige Theorie ab. In der Praxis dürfte die Forderung, dass sich die gegenüberliegenden Farben und die entsprechenden Triaden alle zu neutralem Grau vermischen lassen, unmöglich zu erfüllen sein. Dennoch wurde der Farbkasten mit Aquarellfarben von der Firma Schmincke produziert, von Grumbacher in die USA importiert und dort unter der beindruckenden Bezeichnung „Symphonic Color Box" vertrieben (Abb. 20). Mit ihrer von jeglichen Eigenschaften des Farbmaterials abgekoppelten und nur das Ideal der subtraktiven Mischung abbildenden Theorie ist Grumbachers Farbkasten durchaus symptomatisch für seine Zeit, bleibt aber dennoch eine Ausnahmeerscheinung.

Der erste Deckfarbenkasten

Neben der Farbentheorie gab es weitere Aspekte, die Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung der Schulmalkästen nahmen. Ein Meilenstein ist hier die mit der Kunsterzieherbewegung immer lauter werdende Forderung nach Deckfarben, da die Aquarellfarbentechnik aufgrund der hohen technischen Anforderungen den Umgang mit der Farbe zu stark behinderte. Stellvertretend sei hier Karl Fricke zitiert, der 1932 schreibt: „- Ohne Zweifel ringt sich auch immer mehr die Erkenntnis durch, daß für diese Versuche nur Deckfarben das gebotene Material sind. Die Aquarelltechnik ist unkindlich in ihrer Anwendung und viel zu schwer zu ihrer Erlernung. Nur mit deckenden Farben gelangen Kinder rasch zur Herrschaft über den Stoff und damit zur Ausdrucksfähigkeit." [17, S. 190] Die Firma Günther Wagner reagierte als erste auf diesen Bedarf und brachte 1931 den ersten Deckfarbenkasten mit der Zahlenkennung 735 / 12 auf den Markt, die übrigens bis heute von Pelikan für den Standarddeckfarbenkasten verwendet wird.

Abb. 21: Werbung für den Pelikan-Deckfarbenkasten 735 DM / 12 von 1933, der damals 2,35 Reichsmark kostete. Eine Neuerung waren auch die auswechselbaren Farbnäpfchen.

Abb. 22: Eines der ersten Exemplare des Deckfarbenkastens 735 DM / 12 mit Schutzhülle. Er entspricht genau der Werbeanzeige aus dem Jahr 1933 (Abb. 21).

Die ersten Exemplare dieses Deckfarbenkastens enthielten 12 Farbtabletten mit den Farben Viridian Grün, Preußischblau, Gebrannte Siena, Karminrot, Cadmium Orange, Cadmium Gelb hell (in der oberen Reihe), Schwarz, Lichtgrün (Gelbgrün), Ultramarin, Violett, Zinnoberrot, Lichter Ocker (in der unteren Reihe). Die Farben waren damit - im Gegensatz zu späteren Ausgaben - teilweise kontrastiv angeordnet (Abb. 21 / 22). Jetzt trat neben die Aquarellmalerei, die in der Regel höheren Jahrgangsstufen vorbehalten war (Abb. 23), auch die Deckfarbenmalerei als fester Bestandteil des Unterrichts (Abb. 24) und die Deckfarbenkästen etablierten sich seit Beginn der 1930er Jahre zunehmend im Zeichen- und Kunstunterricht.

Abb. 23: Schülerarbeit, 8. Schuljahr, ausgeführt in Aquarellfarben (Gedächtnisgestaltung zum Thema „In der Schmiede") aus dem Unterricht des Zeichen- und Kunstlehrers Georg Fischer von 1934 [32]. Die Thematik ist bereits mit der Darstellung eines als typisch deutsch erachteten Handwerks stark völkisch geprägt.

Abb. 24: Schülerarbeit, 6. Schuljahr, ausgeführt in Deckfarben (Phantasiegestaltung zum Thema „Rötkäppchen") aus dem Unterricht des Zeichen- und Kunstlehrers Georg Fischer von 1934 [32]. Auch hier ist der nationalsozialistische Einfluss mit der Darstellung eines typisch deutschen Märchens unverkennbar.

DIN 5021 / DIN 5022 und Pelikan

Bis weit in die 1930er Jahre hinein war das Farbkastensortiment der verschiedenen Hersteller riesig (vgl. Abb. 6) und für die Kunden geradezu unüberschaubar. Dies machten sich schon sehr früh unseriöse Geschäftemacher zunutze und boten Farbkästen von extrem minderwertiger Qualität an, wie der Zeichenlehrer und Herausgeber verschiedener Lehrbücher J. Häuselmann bereits 1890 anschaulich schildert: „Wer länger in der Schulpraxis gestanden, hat genugsam erfahren, wie viel Geld jährlich weggeworfen wird, um etwa bei Familienfesten die Kinderwelt mit Mal- und Zeichenkasten zu erfreuen. In 90 Procent von Fällen sind diese Kasten aussen «fix» und innen «nix»: Die Farben unächt und schmierig, gefärbtes Kartoffelmehl sogar, und das übrige Material von Schwindelfabrikanten unter fingirten Firmen und Marken herrührend. Die Folgen sind Enttäuschung und Verdruss bei Jung und Alt, dem Brauchbaren und Guten den Weg verlegend." [20, S. 108] Zu der stark variierenden Materialqualität vermehrten ab 1930 noch die unterschiedlichen Ausführungen in Aquarell- und Deckfarben das Farbkastenangebot, wobei noch nicht die Frage gelöst war, welche Farben der Kasten denn überhaupt enthalten sollte.

Was die Materialqualität angeht, so verwundert es angesichts der Häuselmannschen Kritik nicht, dass die frühen Lehrbücher fast durchweg Produkte bestimmter Firmen empfehlen, wobei der Name Günther Wagner mit seinen Pelikan-Farben nie fehlt. Günther Wagner hatte schon sehr früh eine führende Stellung auf dem Markt und pflegte auch innigen Kontakt und Zusammenarbeit mit den Zeichen- bzw. Kunstlehrern. So waren beispielsweise ihre kostenlos herausgegebenen Mitteilungen mit dem Titel „Der Pelikan" von 1912 bis 1972 eine fundierte und weit verbreitete Fachzeitschrift mit Beiträgen von und für Kunsterzieher. Doch trotz der intensiven Zusammenarbeit mit Kunsterziehern bereitete das immense Produktangebot, das trotz der schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts durch Empfehlungen von Grundfarbenkästen (vgl. Abb. 7) oder gar durch das Farbkasten-Sortiment nach Vorschrift der Königlichen Kunstschule in Berlin (Abb. 8), das quasi dem Vorläufer einer Norm entsprach, nicht wesentlich verringert werden konnte, auch zunehmend Probleme, die sich gegen Ende der 1930er Jahre wie folgt darstellen: „Beinahe jeder Lehrer hatte „seine" Methode und schrieb eine bestimmte Farbenskala vor, die der andere Lehrer aus einer anderen Schule oder ein neuer Lehrer verwarf. Bei Günther Wagner, Hannover, liefen zu manchen Zeiten gegen 800 Einzelwünsche verschiedener Lehrer. Für die ortsansässigen Fachgeschäfte bedeutete das beim Beliefern von Kindern verschiedener Schulen eine kaum zumutbare Lagerhaltung, während manche Eltern auf das wiederholte Drängen ihrer Kinder verschiedener Altersstufen schließlich immer wieder neue Farbkasten anschaffen mußten." [21, S. 6f] Diese ökonomische Situation führte zusammen mit nicht genauer ausgeführten „zeitbedingten Gründen" [vgl. 22, S. 120] während des Kriegsjahres 1940 dazu, dass das damalige Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht eine Norm für Schulfarbkästen veranlasste. Durch die Einführung der Normen DIN 5021 und DIN 5022 gab es in der Folge eine Vereinheitlichung für Schulmalkästen, die den riesigen Farbkastensortimenten der verschiedenen Hersteller ein abruptes Ende bereitete.

DIN 5021 / DIN 5022 von 1940

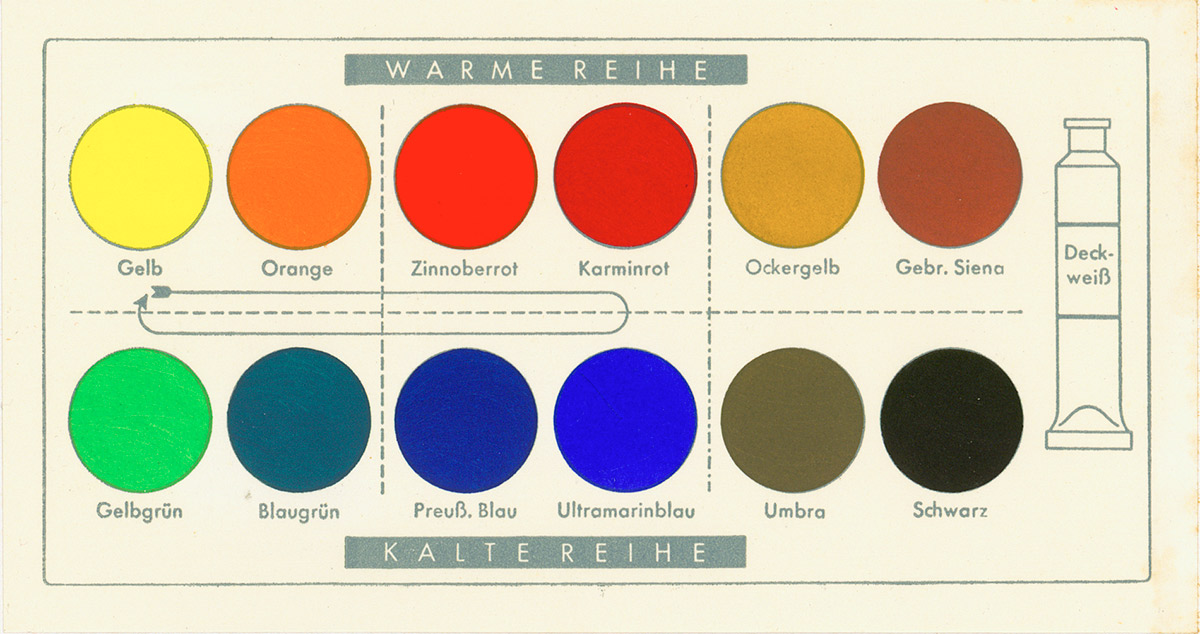

Die Farbenreihe der Schulmalkästen, auf die sich Schulfachleute aus „rein praktischen und unterrichtstechnischen Gründen" geeinigt hatten [vgl. 23, S. 19], lautet für den kleinen Kasten mit 6 Farben: Kadmiumgelb, Kadmiumrot, Krapplack, Ultramarin, Chromoxydgrün und Schwarz. Die dazugehörige Norm DIN 5022 bezieht sich sowohl auf die Ausführung in Aquarell-, als auch in Deckfarben (Abb. 25).

Die Farbenreihe für den großen Kasten (Abb. 26) war in der Norm DIN 5021 festgeschrieben und galt gleichermaßen für die Ausführung in Aquarell- und Deckfarben. Er enthielt über Farben des kleinen Kastens (unterstrichen) hinaus noch 6 weitere, so dass sich folgende Farbenreihe ergab: Kadmiumgelb, Kadmiumorange, Lichter Ocker, Kadmiumrot, Krapplack, gebrannte Siena (obere Reihe); Kobaltblau, Ultramarinblau, Preußischblau, Chromoxydgrün feurig, gebrannte Umbra, Schwarz (untere Reihe). In beiden Farbkästen war jeweils noch zusätzlich eine Tube Deckweiß enthalten.

Abb. 25: Farbaufstriche des Farbsortiments der Norm DIN 5022 einmal als Aquarellfarben (oben) und einmal als Deckfarben (unten), aus [23]

Abb. 26: Werbestellschild der Firma Günther Wagner von 1952 mit Abbildung des großen 12-teiligen Farbkastens gemäß der Norm 5021 von 1940

Obwohl in einem totalitären System von oben verordnet, hielt sich der Normfarbkasten auch nach dem Krieg: „1945 bzw. 1948 bestand aber doch die Möglichkeit, ihn so wie andere Kriegseinrichtungen wieder abzuschaffen; der dezentralisierte Kulturaufbau unseres Staates mit seinen zwölf völlig unabhängigen Kultusministerien und die grundsätzliche Befreiung der Kunst von jeder staatlichen Lenkung boten hierfür die denkbar besten Voraussetzungen. Daß er trotzdem bestehen blieb, zeigt, daß er ein echtes Bedürfnis befriedigte. In freier Wahl haben sich die Landesvertreter der deutschen Kunsterzieherschaft einstimmig für den Normkasten ausgesprochen." [22, S. 120f] Durch die Norm DIN 5021 und DIN 5022 war es u.a. gelungen, durch Rationalisierung und Massenproduktion Farbkästen mit solch hoher Farbmaterialqualität zu produzieren, dass sie nicht nur günstig verkauft werden konnten, sondern sogar über die Schulen hinaus Eingang in Kunstschulen, Akademien und Malerateliers gefunden hatten. [vgl. 21, S. 7] Allein die Farbenreihe des großen Kastens schien nach über 13 Jahren überholt, so dass die Norm 5021 im Jahr 1954 eine Änderung erfuhr.

DIN 5021 von 1954

Um die neue Norm DIN 5021 wurde lange gerungen. Bis zu ihrem Inkrafttreten waren vier Jahre Vorlauf nötig. In diesen vier Jahren verhandelte Kurt Wehlte, der damalige Vorsitzende des Fachnormenausschuß Farbe (FNF) im Deutschen Normenausschuß, mit Herstellern, mit Fachhändlern, schlichtete Streitigkeiten, zog in Farbfragen sogar Psychologen zu Rate, vor allem jedoch wurde der Bund Deutscher Kunsterzieher maßgeblich beteiligt. Die zentrale Figur, die letztlich für die neue Farbauswahl verantwortlich war, war Georg Schorer, der hierzu die Kunsterzieher konsultierte und der auf die Unterstützung der Pelikan-Werke mit ihrer weltweiten Erfahrung zurückgreifen konnte, u.a. indem ihm dort alle Erzeugnisse des Auslands zum Vergleich der Farbreihen zur Verfügung standen. [vgl. 21;24]

Abb. 27: Deckfarbenaufstriche des großen Farbkastens nach der überarbeiteten Norm DIN 5021 von 1954, aus [24]

Abb. 28: Deckfarbenkasten nach der neuen Norm DIN 5021 von 1963

Wichtige Aspekte für die Neuauflage von DIN 5021 waren einmal die Ausgewogenheit in der Menge des Farbmaterials. Während z.B. in der alten Version drei Blaupigmente enthalten waren, war der Farbvorrat an Grün mit nur einer einzigen Farbe zu schnell verbraucht. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die zweckmäßige Anordnung in augenfällige Mischgruppen. So lagen jetzt mit Gelb, Orange, Zinnoberrot, Karminrot (obere Reihe) und Gelbgrün, Blaugrün, Preußisch Blau, Ultramarinblau (untere Reihe) 8 reine Farben in der Ordnung des Farbenkreises beieinander (Abb. 27). Daneben gab es noch eine 4er-Gruppe mit Ockergelb, Gebrannter Siena (oben) und Umbra, Schwarz (unten). Im Wesentlichen fiel also das Kobaltblau zugunsten eines Gelbgrün weg und die gebrannte Umbra wurde durch eine dunklere, kühlere natürliche Umbra ersetzt. [vgl. 24, S. 8f] Diese überwiegend empirisch getroffene Farbauswahl zusammen mit der neuen Anordnung bestimmte die Schulmalkästen (Abb. 28) dann über mehr als 30 Jahre lang.

Die Farbauswahl für die Norm DIN 5022 wurde unverändert fortgesetzt. Hier war der einzige Unterschied die Form des Farbkastens, bei dem jetzt alle Farbtabletten, im Gegensatz zu früher, in einer Reihe angeordnet waren, so dass auch noch ein Pinsel Platz finden konnte (Abb. 29). Beide Normen galten auch weiterhin gleichermaßen für Aquarell- und für Deckfarben.

Abb. 29: Exemplar eines Deckfarbenkasten nach DIN 5022 aus den 1960er Jahren, der lediglich eine lange Form bekommen hat. Die Farbauswahl blieb unverändert.

Abb. 30: Itten-Farbkreis mit den 3 Grundfarben Gelb, Rot und Blau in der Mitte, aus [25]

DIN 5021 und Farbentheorie

Mit der Neufestlegung der Norm wurden auch Begriffe neu festgelegt. So wurde die offizielle Bezeichnung „Schulfarbkasten" jetzt umgewandelt in „Farbkasten für Schul- und Studienzwecke" und der Begriff „Wasserfarben" wurde als Oberbegriff für „Aquarellfarben" und für „Deckfarben" anerkannt.

Viel entscheidender war jedoch, dass jetzt von Pigmentbezeichnungen bei den Farbtabletten abgesehen und kindgemäßere, stärker auf den Farbeindruck abzielende, Farbnamen gewählt wurden: „Im Zuge der Neubearbeitung wurden die Farbsubstanzbezeichnungen durch Farbbezeichnungen ersetzt. Dies geschah aus Gründen der Ehrlichkeit wie auch mit Rücksicht auf die fortschreitende Entwicklung in der Farbenchemie. Oft erfüllen Austauschstoffe oder Neustoffe ihre Aufgabe im Rahmen des Schulfarbkastens besser und wirtschaftlicher als die „klassischen" Pigmente. Es ist einleuchtend, daß der Schulfarbkasten z.B. kein echtes „Elfenbeinschwarz", verkohlte Elfenbeinabfälle, enthalten kann. Nur bei gebrannter Siena, Ultramarinblau und Preußischblau blieb die alte Bezeichnung, da diese überaus charakteristischen Farben anderweitig nicht genügend klar gekennzeichnet werden konnten." [22, S. 123] Die Wahl von überwiegend abstrakten Farbnamen, wurde also nicht wie im Fall von Ostwald oder Grumbacher (s.o.) getroffen, um eine bestimmte Theorie abzubilden (die Farbauswahl wurde rein empirisch getroffen [vgl. 24, S. 8]), sondern man beabsichtigte gerade das Gegenteil, nämlich der modernen Farbstoff- und Pigmententwicklung gezielt Rechnung zu tragen.

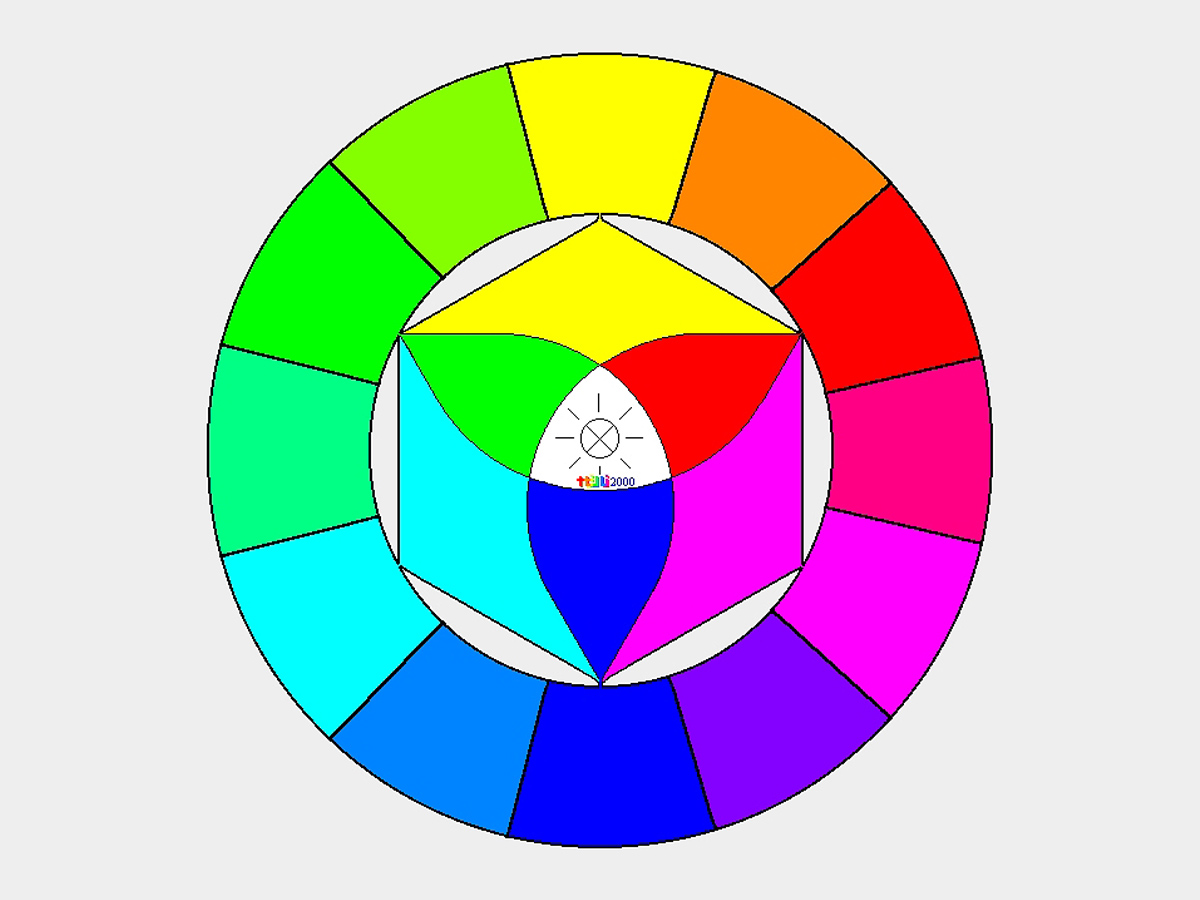

Die Theorie wurde also in diesem Fall nicht in den Farbkästen der Normen DIN 5021 und DIN 5022 abgebildet, wohl aber von außen an sie herangetragen. Denn mit Gelb, Karminrot und Ultramarinblau waren Farben enthalten, die gut zu den von Johannes Itten postulierten Grundfarben passten (Abb. 30), die ein zentraler Bestandteil seiner Farbenlehre sind, die spätestens seit der eigenen Publikation seines Werkes „Kunst der Farbe" von 1961 [25] zum festen und grundlegenden Bestandteil beim Umgang mit Farbe im Kunstunterrichts gehört.

DIN 5023

Die Normen DIN 5021 und DIN 5022 für den großen und kleinen Schulmalkasten in der Ausführung für sowohl Aquarell- als auch Deckfarben hatte 35 Jahre lang Bestand. Es zeigte sich jedoch zunehmend, dass es den Ausführungen mit Aquarellfarben und dem kleinen Kasten mit 6 Farben deutlich an Nachfrage mangelte. Als Standardfarbkasten für den Kunstunterricht schälte sich die große Variante in Deckfarben heraus. Bei der Festlegung der neuen Norm im Jahr 1989 wurden deshalb der kleine 6-teilige Farbkasten sowie die Ausführung in Aquarellfarben unberücksichtigt gelassen. So bezieht sich DIN 5023 (Nachfolger von DIN 5021) nur noch auf einen 12-teiligen Deckfarbenkasten, wobei Größe des Kastens und der Farbtabletten, Lichtechtheitsgrad, Giftfreiheit und die Farbauswahl vorgeschrieben sind. Die stoffliche Beschaffenheit der Farbtabletten ist den Herstellern überlassen, aber die Farben der Aufstriche sind farbmetrisch über Farbmaßzahlen genau definiert. Die Farbauswahl war natürlich das entscheidende Kriterium für die Erarbeitung einer neuen Norm.

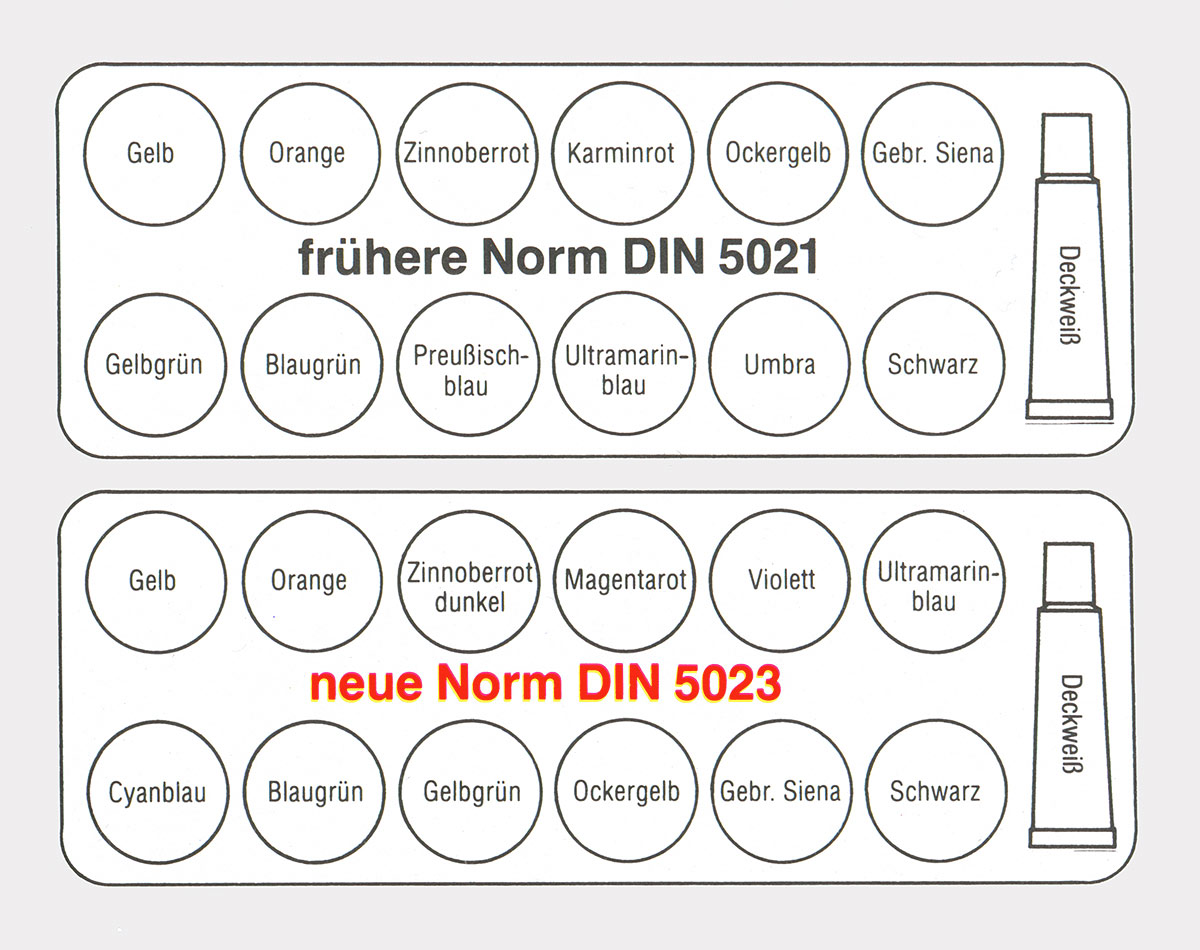

Bereits Mitte der 1970er Jahre wurde vom damaligen Vorsitzenden des zuständigen Normenausschusses Klaus Palm kritisiert, dass man mit dem seinerzeit aktuellen Farbkasten kein Violett in ausreichender Buntheit ermischen könne, dass dieser Farbbereich stark unterrepräsentiert sei und er plädierte für ein neues Farbsortiment, was jedoch von Vertretern der Industrie, die ebenfalls im Normenausschuss saßen und die produktionstechnische Probleme vorschoben, lange Zeit erfolgreich blockiert wurde. Die treibende Kraft, der es schließlich gelang, ein neues Farbsortiment durchzusetzen, war der aus dem Druckbereich stammende Harald Küppers. [vgl. 26] Ziel war es jetzt nicht mehr, eine visuell ausgeglichene empirische Farbskala zu haben, sondern eine, mit der sich ein möglichst großer Farbumfang durch Mischen erzielen lässt. So kamen jetzt Cyan, Magenta und Violett neu in den Farbkasten, während Karminrot, Preußischblau und Umbra wegfielen (Abb. 31 / 32).

Abb. 31: Gegenüberstellung der alten Norm DIN 5021 mit der neuen DIN 5023, die sie ablöste

Abb. 32: Aktueller 12-teiliger Pelikan-Deckfarbenkasten nach DIN 5023

DIN 5023 und Farbentheorie

Mit dem Vorhandensein von Gelb, Cyan und Magenta als die Farbmittel, die sich neben Schwarz im Offsetdruck bewährt haben, hält eine neue Theorie Einzug in die Farbkästen. Beim Offsetdruck finden CMYK (Y steht für Gelb - Yellow, K für Schwarz) Anwendung, weil mit nur 4 Farbmitteln ein großer Bereich ausgefärbt werden kann, der für die meisten Druckerzeugnisse ausreicht. Es existieren auch Druckverfahren mit mehr Farbmitteln, die dann im Ergebnis brillanter, aber auch deutlich teurer sind. Somit ist das auf CMYK beruhende Druckverfahren lediglich ein für diesen Bereich gut funktionierender Kompromiss zwischen Technik und Ökonomie, der sich jetzt auch in den Schulmalkästen für den Kunstunterricht wiederspiegelt, wo er nachträglich ein theoretisches Kostüm verpasst bekommt. So wird jetzt der Begriff „Grundfarben" häufig vermieden und stattdessen die Bezeichnung „Primärfarben" für Gelb, Cyan und Magenta verwendet. Diese bekommen jetzt die Eigenschaften der „alten Grundfarben" zugeschrieben, nämlich, dass sie selbst nicht ermischbar sind, aber alle anderen Farben „theoretisch" aus ihnen erzeugt werden können, [vgl. 27] (wobei ignoriert wird, dass Schwarz im Offsetdruck als vierte zusätzliche Farbpaste hinzugenommen wird).

Zudem korrespondieren Gelb, Cyan und Magenta mit der von ihm selbst so genannten „Neuen Farbenlehre" von Harald Küppers, die nach seinen Vorstellungen Ittens Theorie in der Schule ersetzen soll. [vgl. 28]

Resümee

Die ersten Schulmalkästen, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Schule erst allmählich Verbreitung fanden, bestanden aus einem Set verschiedener Pigmente (Aquarellfarben). Die so genannten „Grundfarbenkästen" enthielten ein Minimum an 7 Aquarellfarben (Abb. 7), die miteinander vermengt werden konnten. Der Begriff „Grundfarben" bezog sich nicht - wie heute - auf die Farbentheorie, sondern auf die materielle Grundausstattung mit Farbmitteln. Man kannte und lehrte zwar auch die Farbtheorie, die sich auf die „Grund- oder Hauptfarben" Gelb, Rot, Blau stützt, doch diente diese bestenfalls einer groben Orientierung. Maßgeblich war der Umgang mit den verschiedenen Farbmitteln, die - so kritisierte Ostwald später: „... meist aus zahllosen ungeordneten Einzelbeobachtungen bestand." [12, S. 18] Das, was Ostwald negativ sah, setzte jedoch ein intensives Beobachten und Schauen voraus, das durch keine Theorie entlastet oder nivelliert wurde. Dazu kam, dass die Pigmente noch nicht so rein und gesättigt waren, so dass auch das Farbgebiet sich eher in zarteren und gedeckteren Tönen bewegte, was im Übrigen auch dem allgemeinen Zeitgeschmack entsprach. Alles in allem waren dies Umstände, die einem sehr sensiblen und differenzierten Umgang mit Farbe durchaus förderlich waren.

Ostwald leitete dann mit seiner Farbenlehre allmählich die Ablösung des Farbmaterials von der Farbbezeichnung ein. Die Farbtabletten in den Farbkästen wurden somit immer seltener nach ihrer stofflichen Beschaffenheit oder Herkunft bezeichnet (z.B. Chromoxydgrün oder Elfenbeinschwarz), sondern bekamen abstrakte Farbsystemkennungen (z.B. Kress 17; Ublau 54) oder einfach vom Stofflichen unabhängige abstrakte Farbnamen wie Gelb, Gelbgrün oder Grün. Jetzt stand nicht mehr der individuelle Charakter einzelner Farbmaterialien im Vordergrund, sondern die Farbentheorie. Zunächst konkurrierte noch die so genannte Vierfarbentheorie Ostwalds mit der klassischen Dreifarbentheorie der Maler, die sich jetzt auch in den Farbkästen niederschlug. Das augenfälligste Beispiel ist der Farbkasten von Grumbacher aus den 1930er Jahren (Abb. 20), der einen Farbenkreis aus Aquarelltabletten enthält, die sich so in der Mischung verhalten sollen, wie es die Theorie vorgibt. Aufgrund der Dominanz der damit verbundenen Mischtheorie, die nicht die Eigenschaften einzelner Pigmenten berücksichtigt, besteht die Gefahr, dass das Mischergebnis nicht mehr unvoreingenommen wahrgenommen und beurteilt wird, sondern dass man versucht, das zu sehen, was die Theorie vorgibt, was einem sensiblen und differenzierten Umgang mit Farbe stark entgegen wirkt.

Mit der Normung der Schulmalkästen im Jahr 1940, die auch nach dem Krieg beibehalten wurde, verschwand die Angebotsvielfalt. Übrig blieb der 12-teilige Deckfarbenkasten, der heute noch den Schulalltag prägt. Der Farbkästen nach der Norm DIN 5021, die von 1954 bis 1989 vertrieben wurden, wiesen - bis auf das fehlende Violett - eine visuell ausgeglichene Palette von 8 bunten Farben auf, zu denen drei Erdfarben, Schwarz und Deckweiß hinzukamen. Die Farbauswahl war in Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Kunsterzieher empirisch ermittelt worden und war nicht an einer bestimmten Theorie ausgerichtet.

Über die Farbenlehre von Johannes Itten kam die klassische Gelb-Rot-Blau-Theorie jedoch wieder verstärkt in die Schulen und wurde zum festen Standardrepertoire im Kunstunterricht. Mit dem Farbkasten sollte diese Theorie jetzt in systematischen Mischübungen erfahrbar gemacht werden. Mit Gelb, Ultramarinblau und Karminrot waren auch Deckfarben im Farbkasten nach DIN 5021 enthalten, die den Itten'schen Grundfarben zwar gut entsprachen, mit denen man jedoch in der Mischung nicht an die Ergebnisse herankam, die Itten in seinem Farbenkreis vorgab, wobei vor allem das Violett stets kaum als solches zu erkennen war aufgrund der fehlenden Buntheit und Helligkeit im Mischergebnis. Dabei hat Itten das Violett in seinem berühmten Farbenkreis von 1961 selbst auch nicht aus Rot und Blau gemischt, sondern als weitere reine Pigmentfarbe drucken lassen! Ittens Theorie wurde jedoch weiterhin gelehrt und so entstand eine deutliche Kluft zwischen dem, was die Theorie vorgibt, und dem, was tatsächlich realisiert werden konnte. Wohl nur in Ausnahmefällen dürften Schüler für diese offensichtliche Diskrepanz eine plausible Erklärung bekommen haben. Als Folge davon muss notwendigerweise entweder die Farbentheorie verworfen werden, was allerdings einen hohen Grad an Mündigkeit und Kritikbewusstsein bei Schülern voraussetzt; größer ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis so hingenommen und die Wahrnehmung im Bereich der Farbe eher nivelliert, statt ausdifferenziert wird.

Nicht um die Farbsensibilisierung der Schüler zu fördern, sondern in erster Linie um eine Farbmischtheorie durch eine andere, effizientere zu ersetzen, löste 1989 die Norm DIN 5023 die bisherige Norm DIN 5021 ab. Mit den jetzt in Analogie zum Druckfarbenbereich enthaltenen Farben Gelb, Cyan und Magenta sowie einem zusätzlich aufgenommenen Violett, lässt sich in der Tat ein viel größeres Farbgebiet mit vergleichsweise hohem Buntheitsgrad durch die Vermischung der Deckfarbentabletten erreichen. Mit dem Wegfallen von Karmin ist jetzt allerdings kein reines Rot mehr im Farbkasten enthalten. Die Pigmentauswahl des bis heute im Gebrauch befindlichen Farbkastens eignet sich zwar gut zum Mischen, aber es fehlen Repräsentanten für wichtige Empfindungsqualitäten wie das reine Rot.

Im Prinzip wurde die Mischfarbentheorie beibehalten, nur dass jetzt an die Stelle der „Grundfarben" Gelb, Rot und Blau, die „Primärfarben" Gelb, Magenta(rot) und Cyan(blau) treten. Mit dem deutlichen Blaustich des Magentarot und sowie dem Grünstich des Cyanblau wird die Abweichung von den reinen Empfindungsqualitäten von Rot und Blau eklatant. Anstatt jedoch dem Farbgefühl zu trauen und die Ursachen für diese Diskrepanzen zu hinterfragen um zu einem besseren Verständnis über das Phänomen Farbe zu gelangen, wird die Konfusion nur noch vergrößert, was auch zu einem großen Teil dem Werk von Itten geschuldet ist, von dem man sich nicht lösen will: in der Schule nicht, weil sich die Farbenlehre von Itten mit seinem Farbenkreis und seinen Farbkontrasten „bewährt" hat, in der Industrie nicht, weil sich mit dem Label Itten gut verkaufen lässt, was zu teilweise kuriosen Erscheinungen führt:

So findet man beispielweise in einer Pelikan-Broschüre, die für den neuen Deckfarbenkasten wirbt, den Farbenkreis, der sich auf die Primärfarben Gelb, Cyan und Magenta gründet, neben der Farbkontrastlehre von Johannes Itten. [29] Der Kunsterzieher Hilli Hillnhütter, der sich auch als Farbtheoretiker versteht, [vgl. 30] übernimmt das Schema des Itten-Farbenkreises, allerdings mit den Primärfarben Gelb, Cyan und Magenta (Abb. 33). Die Firma Lamy schließlich ist zu Beginn des Jahres 2010 in die Farbkastenproduktion eingestiegen und bewirbt ihr Produkt mit dem Farbenkreis von Itten (Abb. 34), dessen „Grundfarben" im Kasten gar nicht als Farbmittel vorhanden sind, sondern quasi erst gemischt werden müssten!

Abb. 33: Itten-Farbkreisanordnung mit den Primärfarben Gelb, Cyan und Magenta anstelle von Gelb, Blau und Rot von Hillnhütter, aus [30]

Abb. 34: Lamy wirbt 2010 mit Itten für seinen neu in die Produktpalette aufgenommenen Schulmalkasten

Es liegt auf der Hand, dass eine solche, eher als konfus zu bezeichnende Situation weder zu einem klaren Verständnis über Farbe, noch zu einer differenzierten Farbwahrnehmung und Farbensensibilisierung beiträgt. Um letzteres zu gewährleisten, müsste Aufklärung betrieben, Klarheit geschaffen und die entsprechenden Farbmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Dass die Farbmaterialien, im Fall von Schulmalkästen, sich nicht primär an Farbtheorien orientieren sollten, sondern stärker an didaktischen, entwicklungspsychologischen, kulturellen und ästhetischen Erfordernissen, hat Manfred Adam bereits 1954 in seinem Aufsatz „Die Gestaltung von Farbkästen und ihre erzieherische Bedeutung" aufgezeigt. [31] Und Georg Schorer, der maßgeblich für die Erarbeitung des Normkastens von 1954 beteiligt war, betont mehrfach ausdrücklich: „ ... daß keine noch so festbeschlossene Normkastenfüllung einen absoluten Wert besitzen kann, sondern nur einen zeitbedingten „modus vivendi" darstellt. Wenn sie ihrer Zeit gut gedient hat, hat sie ihren Zweckerfüllt und ihre Daseinsberechtigung erwiesen. Ist ihre Zeit aber abgelaufen, so wird sie wieder durch Neues ersetzt werden müssen!" [22, S. 123; 24, S. 9] Ob der noch aktuelle Farbkasten DIN 5023, der sicherlich in einer Berufsschulklasse für Drucker gute Dienste leisten würde, aber weniger für den Kunstunterricht geeignet ist, seiner Zeit gut gedient hat, darf angesichts der aktuellen Situation durchaus bezweifelt werden. Man kann sich deshalb der Forderung Schorers nur anschließen und hoffen, dass sich möglichst bald eine kompetente Kommission findet, die eine auf die Erfordernisse eines modernen Kunstunterrichts zugeschnittene Normkastenfüllung ausarbeitet. Dies bedeutet zwar nicht automatisch die Lösung aller Probleme beim Umgang mit Farbe im Kunstunterricht, aber ein solcher Schulmalkasten wäre sicherlich ein wichtiger Baustein dazu.

Der Dank des Verfassers gilt Herrn Klaus Palm für Auskünfte zur Arbeit des Normenausschusses in den 1970er und 1980er Jahren sowie dem Ostwald-Spezialisten Herrn Albrecht Pohlmann für seine ausführliche Schilderung zum Verhältnis von Ostwald zur Münchner Gruppe für rationelle Malverfahren um Max Doerner und Heinrich Trillich. Besonders verpflichtet ist der Verfasser Herrn Jürgen Dittmer vom Pelikan-Archiv in Hannover, der uneingeschränkt Informationen und Bildmaterial in großem Umfang und ausdauernder Hilfsbereitschaft zur Verfügung gestellt hat.

Literatur

- [1] Fellner, A. & Steigl, F.: Methoden des Zeichenunterrichts an Volks- und Bürgerschulen. VI. Theil. Wien: Alfred Hölder 1883

- [2] Flinzer, Fedor: Lehrbuch des Zeichenunterrichts an deutschen Schulen. Wissenschaftlich entwickelt und methodisch begründet. Bielefeld und Leipzig: Verhagen & Klasing 1872, 2. Aufl. 1879

- [3] Andel, Anton: Grundzüge der Farbenlehre. (Methoden des Zeichenunterrichts an Volks- und Bürgerschulen. IV. Theil). Wien: Alfred Hölder 1885

- [4] Schulze, Heinrich: Ornamentik, Farbenlehre und Körperzeichnen (Lehrgang des Zeichen=Unterrichts. 3. Teil, hrsg. v. Franz Weidemann). Leipzig: T. O. Weigel 1887

- [5] Schulze, Heinrich: Vademecum des Ornamentzeichners. Leipzig: T. O. Weigel 1885, 2. Aufl. 1886

- [6] Steigerwaldt, Eduard: Das Lehr- und Lernbare des Zeichnens. München und Berlin: R. Oldenbourg 1928

- [7] Grothmann, Heinrich: Für den Zeichenunterricht. Berlin: Ferd. Ashelm 1905

- [8] Jost, H. E. W.: Der Zeichenunterricht nach dem neuesten Lehrplan für die Volksschule nebst einer Zusammenstellung von Materialien und Farbkasten. Düsseldorf-Grafenberg: H. Schmincke & Co. 1908

- [9] Ostwald, Wilhelm: Neue Fortschritte in der Aquarelltechnik. In: Die Farbe 18 (1921), S. 1 - 6

- [10] Trillich, Heinrich: Das Deutsche Farbenbuch II. Teil. Die Künstler-Farb- und Malmittel. München: B. Heller 1925

- [11] Schwarz, Andreas: Das Natürliche Farbsystem von Hering bis NCS. In: Die Farbe 38 (1991/1992), S. 141 - 147

- [12] Ostwald, Wilhelm: Die Farbschule. Leipzig: Unesma, 2./3. Aufl. 1920, 4./5. Aufl. 1924

- [13] Dorias, R.: Klassenübungen im Sinne der Ostwaldschen Farbenlehre. In: Die Farbe 13 (1921), S. 149 - 151

- [14] Hensinger, H.: Ostwalds Kleinchen, der neue Aquarellfarbkasten. In: Schauen und Schaffen 3 (1921), S. 94 - 96

- [15] Schaller, M. & Bühler, M.: Die neue Farbenlehre im allgemeinbildenenden Zeichen= und Kunstunterricht. In: Die Farbe 10 (1921), S. 109 - 12

- [16] Pelikan: Werbeprospekt. Hannover: Günther Wagner, um 1920

- [17] Fricke, Karl: Vom Bunten zum Farbigen. In Die Arbeitsschule 46 (1932), S. 189 - 191

- [18] Lutz, Jakob: Schulfarbenkasten. Patent-Nr. 311994, 1939

- [19] Grumbacher, Walter: Color Arrangement. United States Patent No. 1,805,520, 1931

- [20] Häuselmann, J.: Beurteilungen. Universal- Zeichen- und Malkasten von Paul Türk. In: Ornament. Monatsschrift für das Zeichenunterricht und das Kunstgewerbe II. Jg. (1891), S. 108 - 109

- [21] Wehlte, Kurt: Normung auch in der Kunst? In: Der Pelikan 55 (1954), S. 6 - 7

- [22] Schorer, Georg: Der neue deutsche Normfarbkasten. In: Die Farbe 3 (1954), S. 119 - 123

- [23] Wehlte, Kurt: Das Malen mit Wasserfarben. Ravensburg: Otto Maier 1950

- [24] Schorer, Georg: Die Farbenreihe im neuen Normfarbkasten. In: Der Pelikan 55 (1954), S. 8 - 9

- [25] Itten, Johannes: Kunst der Farbe. Ravensburg: Otto Maier 1961

- [26] Palm, Klaus: Persönliche Mitteilung vom 31.05.2010

- [27] Pelikan: Die Farbenlehre im Kunstunterricht. (Plakat), Hannover, o. J.

- [28] Schwarz, Andreas und Schmuck, Friedrich: Farbe sehen lernen! Mischkurs, Bildanalyse und kritische Betrachtung der Theorien von Itten und Küppers. Düsseldorf: BDK-NRW 2008

- [29] Pelikan: Praxis Kunst-Unterricht. Deckfarben. Hannover: Pelikan 2004

- [30] Hillnhütter, Hilli: http://www.hilli1.de/wwggalerie/00078/7kl20078/7c0708/gal7c078.htm (03.6.2010)

- [31] Adam, Manfred: Die Gesaltung von Farbkästen und ihre erzieherische Bedeutung. In: Die Farbe 3 (1954), S. 175 - 188

- [32] Fischer, Georg: Zeichen- und Kunstunterricht. Leipzig: Klinkhardt 1934